Ján Oliva und seine einzigartige Sammlung von Banknoten der Tschechoslowakei und Slowakei

- Ruedi Kunzmann

- 8. Okt. 2025

- 8 Min. Lesezeit

Aktualisiert: 9. Okt. 2025

Ein ehemaliger führender Bankbeamter und sein einzigartiges Album mit Banknoten zur tschechoslowakischen und slowakischen Währungsgeschichte.

Familiärer Hintergrund

Ján Oliva wurde am 14. Juni 1903 in Holíč (Deutsch: Holitsch oder Weißkirchen) in Mähren geboren. Seine Eltern, Ján Oliva und Mária, geb. Pukančíková, arbeiteten in der Landwirtschaft. Er hatte eine ältere Schwester, Elisabeth, geb. 1896, und einen jüngeren Bruder, Miloš, geboren 1908. Nach dem Abitur am Gymnasium arbeitete er zwei Jahre lang. Anschliessend setzte er seine Ausbildung an der Staatlichen Handelsschule in Skalica fort, wo er 1924 seine Abschlussprüfung ablegte.

In der Bank der Tschechoslowakischen Legionen 1925 – 1928

Nach Ableistung seines Wehrdienstes in Petržalka (Deutsch: Engerau bzw. Audorf, heute Stadtteil von Bratislava) begann Ján Oliva 1925 seine Tätigkeit im Bankwesen, zunächst als Praktikant und später als Buchhalter in der Niederlassung der Bank der Tschechoslowakischen Legionen in Bratislava (Preßburg).

Die Legion kämpfte ursprünglich nach der Oktoberrevolution in Russland gegen die Rote Armee; deren Bank organisierte die Sold- und Spareinlagen. 1919/20 wurde der Hauptsitz der Bank vom sibirischen Irkutsk nach Prag verlegt.

In den Diensten der Nationalbank der Tschechoslowakei 1928 – 1939

Im Januar 1927 beantragte Ján Oliva die Aufnahme in den Dienst der Nationalbank der Tschechoslowakei (im Folgenden NBČS genannt). Seine Bewerbung wurde am 31. März 1928 angenommen, worauf er in das Hauptinstitut der Nationalbank in Prag eintrat. Ende 1928 wurde er endgültig zum Beamten der NBČS ernannt. Dank positiver Beurteilungen arbeitete er nach und nach in den Filialen in Cheb (Eger), Olomouc (Olmütz) und Žilina (Sillein).

Während seiner Zeit bei der Zentralbank durchlief er mehrere Positionen: Schatzmeister, Liquidator sowie Wirtschaftsprüfer, tätigte Gold- und Währungsabzüge und führte ein Währungskonto. Er arbeitete als Controller im internen Rechnungswesen, stellvertretender Niederlassungsleiter und wurde am Ende seiner Karriere zum Direktor der NBČS ernannt.

Am 30. Januar 1932 heiratete er die Bankangestellte Hana (Anna) Vaňková und im Jahr 1933 wurde die einzige Tochter Hana Elena geboren.

Die Aktivitäten von Ján Oliva in der Slowakischen Nationalbank und im Widerstand

Nach Gründung der Slowakischen Nationalbank wurde Ján Oliva im April 1939 in den Dienst dieser Bank eingestellt, wo er als stellvertretender Leiter des Zentralbuchhaltungsamtes tätig war und den Kontrolldienst leitete. In den Jahren 1941 bis 1943 war er auch Mitglied des Ausschusses der Pensionskasse der Angestellten dieses Bankinstituts.

Während des Zweiten Weltkriegs arbeitete er illegal als Gefährte der Gruppe "Defense of the Nation" und kollaborierte mit den Londoner Emigranten. 1943 wurde er Mitglied der Kommunistischen Partei der Slowakei. Er gehörte zu den engen Mitarbeitern von Imrich Karvaš und beteiligte sich an den wirtschaftlichen Vorbereitungen des Slowakischen Nationalaufstandes, insbesondere an der Überweisung einer grossen Anzahl von Währungen an die Filiale in Banská Bystrica (Neusohl), ab Ende August 1944 dem Zentrum des Slowakischen Nationalaufstands.

Nach Ausbruch des Aufstands wurde die Filiale Banská Bystrica vorübergehend mit der Erfüllung aller Rechte und Pflichten der Slowakischen Nationalbank (SNB) betraut.

Ján Oliva sorgte als stellvertretender Leiter des Zentralen Rechnungshofs für die Freigabe von Mitteln für die Bedürfnisse des Hauptquartiers der 1. Tschechoslowakischen Armee sowie der Zivilverwaltung in Höhe von fast einer halben Milliarde Slowakischer Kronen.

Für seine Tätigkeit im Widerstand erhielt er mehrere staatliche Auszeichnungen, insbesondere den Orden des Slowakischen Nationalaufstandes erster Klasse.

Im April 1945 ernannte ihn der Kommissar des Slowakischen Nationalrats für Finanzen, Tomáš Tvarožek, zum Mitglied der provisorischen Verwaltung der Slowakischen Nationalbank (SNB). Vier Monate später wurden sie zusammen mit Ján Michalík mit den Funktionen der Direktoren der SNB betraut, in denen sie die Kompetenzen des Präsidenten und des Vizegouverneurs teilweise ersetzten.

Die Wiederherstellung und Verwaltung der tschechoslowakischen Währung nach 1945

In ihrer Sitzung vom 24. Juli 1945 ernannte die Regierung der Tschechoslowakischen Republik Ján Oliva und Matej Murtin zu slowakischen Vertretern in der provisorischen Verwaltung der Nationalbank der Tschechoslowakei.

Die wichtigste Aufgabe, mit der sich die NBČS auseinandersetzen musste, war die Wiederherstellung der tschechoslowakischen Einheitswährung, da kurz nach dem Krieg in der Tschechoslowakei eine grosse Menge an ausländischem Geld zirkulierte. Die Einführung der Einheitswährung erfolgte am 1. November 1945, und die Tschechoslowakische Krone (Kčs) wurde auf dem gesamten Gebiet der Tschechoslowakei gesetzliches Zahlungsmittel.

Pro Person durften maximal 500 Kronen gewechselt werden, sonstiges Bargeld und Einlagen wurden auf zinslosen Konten gebunden. Diese Einlagen konnten nur in begründeten Fällen, insbesondere zu sozialen Zwecken (Heirat, Geburt eines Kindes, Studium) freigegeben werden. Obwohl sich die Nationalbank der Tschechoslowakei verantwortungsbewusst verhielt und versuchte, auf übliche Weise Geld in die Wirtschaft freizusetzen, konnte sie den größten Teil der Währung nicht direkt beeinflussen, da dies auf andere Weise geschaffen wurde, insbesondere durch die Freigabe von Festgeldern, die auch als Sozial- oder Inflationsgeld bezeichnet wurden.

Bis zum 15. Oktober 1948 war Ján Oliva Mitglied der provisorischen Verwaltung der NBČS, als diese durch den Vorstand der Bank der NBČS ersetzt wurde. Mit Wirkung vom 1. Januar 1946 wurde er zum stellvertretenden Hauptdirektor der Geschäftsverwaltung der Nationalbank der Tschechoslowakei ernannt, eine Position, die er bis zur Gründung der Staatsbank der Tschechoslowakei im Jahr 1950 innehatte.

Abb. 5.1/2: Ján Olivas Reisepass Nr. 358 vom 1. Januar 1946, welcher ihn als Mitglied der vorläufigen Nationalversammlung der Tschechoslowakischen Republik auswies.

Ab Juli 1947 hatte Ján Oliva auch das Amt des ersten stellvertretenden Vorsitzenden des Monetären Liquidationsfonds inne, dessen Hauptaufgabe die Liquidation der Termineinlagen und die Wiedererlangung der tschechoslowakischen Währung war.

Im Jahr 1946 wurde die Zentralverwaltung der Banken durch einen Regierungsbeschluss gemäß dem Dekret des Präsidenten der Republik über die Verstaatlichung der Aktienbanken eingerichtet, wobei Ján Oliva zum ersten stellvertretenden Vorsitzenden ernannt wurde.

Im Juli 1949 wurde er auch zum Mitglied des Vorstands der Slovenská Tatra banka, n. p., Bratislava, ernannt.

Nach der Gründung der Štátna banka československá (Staatsbank der Tschechoslowakei) arbeitete er in Prag, zunächst als Direktor der Emissions- und Schatz-Verwaltung, als Leiter der Abteilung für Edelmetalle und schließlich als Leiter der Abteilung für die Kontrolle der Lohn- und Gehaltsabrechnung.

Von der kommunistischen Exekutive inszenierter politischer Prozess gegen Ján Oliva

Nach der Konsolidierung der Macht durch die Kommunisten kam es in der Tschechoslowakei zu einer Reihe von politischen Prozessen. Im Umfeld der Notenbank standen die politischen Prozesse im Zusammenhang mit der düsteren monetären Entwicklung nach 1948, die von einer starken Inflation, dem Aufbau der Rüstungs- und Metallindustrie und dem Verlust der westlichen Märkte geprägt war. Diese Entwicklung führte 1953 zu einer einschneidenden Währungsreform, die maßgeblich breite Teile der Bevölkerung betraf.

Das kommunistische Regime suchte nach Schuldigen für den "Staatsbankrott", so dass mehrere hochrangige Vertreter der ehemaligen Nationalbank der Tschechoslowakei, darunter auch Ján Oliva, unter erfundenen Anschuldigungen verhaftet wurden. Später wurde er zusammen mit Leopold Chmela, dem ehemaligen Generaldirektor der NBČS, vor Gericht gestellt. In der Anklageschrift hiess es:

"Die Angeklagten haben die Voraussetzungen für die korrekte Anwendung des § 14 des Dekrets des Präsidenten der Republik Nr. 91/1945 Slg. über die Wiederherstellung der tschechoslowakischen Währung nicht geschaffen, sie haben den ordnungsgemäßen Ablauf der Freigabe der Einlagen aus der gekoppelten Währung vom organisatorischen Standpunkt aus nicht sichergestellt und insbesondere die Freigabe der Einlagen durch eine wohlwollende Auslegung der Freigabemöglichkeit unterstützt. Indem sie auf diese Weise Millionen von Summen in der neuen Währung freisetzten, war es den reaktionären Elementen möglich, weiterhin ein wohlhabendes und verschwenderisches Leben auf Kosten der Werktätigen zu führen."

Das Urteil des Bezirksgerichts in Prag vom 1.7.1955

Oliva selbst wurde angeklagt, "seine kriminelle Praxis anzuwenden, indem er hauptsächlich in der Slowakei Geld freigab und seine Untergebenen Karol Markovic, Ján Michalík und Štefan Halabrín in diese Tätigkeit hineinzog". Das Gericht beschuldigte ihn, den Betrag von 4.811.627 CZK illegal aus dem Regionalbüro der NBČS in Bratislava freigegeben zu haben und dass

"er als Leiter der Finanzabteilung der SBCS einigen Mitarbeitern der NBČS erlaubt hat, Gold und Diamanten aus der staatlichen Gold- und Diamantenreserve zu stehlen".

Am 1. Juli 1955 wurde Ján Oliva durch Beschluss des Regionalgerichts in Prag zu sechs Jahren Gefängnis, gleichzeitig zu einer Geldstrafe und Beschlagnahmung seines Eigentums verurteilt. Er saß in den Gefängnissen in Dubnica nad Váhom (Dubnitz an der Waag) und Ilava (Illau), wurde auch gefoltert und verlor teilweise sein Gehör.

Entlassung aus dem Gefängnis und Emigration seiner Tochter Hana Elena

Nach seiner Rückkehr aus der Haft konnte Ján Oliva nicht mehr arbeiten. Er erhielt eine kleine Invalidenrente vom Staat, weil sein Gesundheitszustand sehr schlecht war.

Gegen das Urteil erhob er gemäss dem Gesetz Nr. 82/1968 Slg. über die gerichtliche Wiedereingliederung Klage und wurde 1969 durch eine Entscheidung der Sonderkammer des Bezirksgerichts in Prag von der Anklage in vollem Umfang freigesprochen.

Für seine Tätigkeit im Widerstand während des Zweiten Weltkriegs erhielt er mehrere staatliche Auszeichnungen.

Abb. 6.1/2: Eine der Medaillen als Wiedergutmachung für die erlittenen Qualen in den Gefängnissen.

Das Schicksal seiner Familie entwickelte sich auf vielschichtige und teils traurige Weise. Tochter Hana Elena, die nach der Verhaftung ihres Vaters die Universität verlassen musste, heiratete den tschechoslowakischen Armeeoffizier Václav Ambrož, mit dem sie einen Sohn, Pavel, hatte. Sie ließ sich später scheiden und heiratete Depold Vrba, der aus Jičín (Gitschin) stammte. Gemeinsam emigrierten sie 1968 in die Schweiz, wo ihre Tochter Olivia geboren wurde. Es war Pavels Einfall, seine Schwester Olivia zu nennen – eine klangliche Anlehnung an Oliva, welche die Wiedererkennung zum Familiennamen seiner Grosseltern schuf.

Ján Oliva besuchte ab 1970 seine einzige Tochter und die Familie in der Schweiz so oft es ihm möglich war.

Pavel, Ján Olivas Enkel, kam 1981 im Alter von 27 Jahren bei einem tragischen Sportunfall mit einem Deltasegler ums Leben.

Ján Oliva starb am 12. Juni 1982 in Prag. In der Schweiz wurde er auf einem Friedhof in Bern zusammen mit seinen Familienangehörigen beigesetzt.

Ein besonderes Album

Ján Oliva war nicht nur in führenden Positionen bei verschiedenen Banken in der Slowakei und der Tschechoslowakei tätig, er hatte von der tschechoslowakischen Nationalbank als Anerkennung für seine Tätigkeit auch ein ganz besonderes Album geschenkt bekommen.

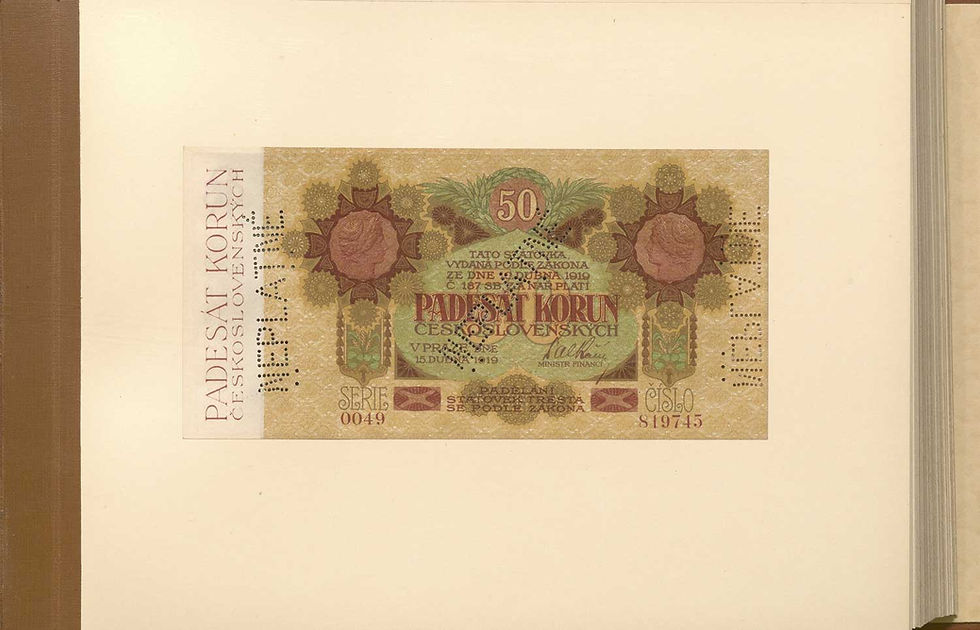

Das Album enthält auf über 180 Seiten Geldscheine, beginnend bei den ersten provisorischen Ausgabe der Tschechoslowakei auf Noten der Oesterreichisch-ungarischen Bank über Musternoten der Ersten Republik und zu Ausgaben für das Protektorat Böhmen und Mähren, der sowjetischen Besatzungsausgaben von 1945 und den Geldscheinen für die ersten slowakische Republik bis hin zu frühen Scheinen der Zweiten Republik. Den Abschluss bilden die Quittungen des Ghettos Theresienstadt.

In diesem Album und in dieser Zusammenstellung sowie mit dieser Quelle ein ganz sicher einzigartiges Dokument zur Währungsgeschichte der Tschechoslowakei und Slowakei.

Wir bitten um Verständnis, dass an dieser Stelle aus der Fülle der enthaltenen Scheine nur eine kleine Auswahl gezeigt werden kann.

Das Album wird in der Jubiläums-Auktion 100 des bekannten Schweizer Auktionshauses SINCONA AG in Zürich am 30. Oktober 2025 versteigert.

Ruedi Kunzmann

Quellen:

Persönliches Familienarchiv in der Schweiz

Internet, Stichwort: Jan Oliva bzw. Ján Oliva, abgerufen im August 2025

Kommentare