Das preußische wertbeständige Notgeld von 1924: Der 5 Goldmark-Schein vom 3. Januar 1924

- Oliver Herzberg

- 11. Juli 2025

- 10 Min. Lesezeit

Aktualisiert: 14. Juli 2025

Die Ausgabe von wertbeständigem Notgeld bedurfte 1923 nach der Verordnung vom 26. Oktober 1923 der Genehmigung des Reichsministers der Finanzen. Die Genehmigung wurde von der Hinterlegung von Schatzanweisungen der wertbeständigen Anleihe des Deutschen Reiches in Höhe des ausgegebenen Notgeldes (Reichsgoldanleihe) oder später von 6 %igen Goldschatzanweisungen, die eigens zur Deckung dieses Notgelds geschaffen wurden, abhängig gemacht.[1]

Der Chef der Heeresleitung und zu diesem Zeitpunkt der Inhaber der vollziehenden Gewalt, General Hans von Seeckt, hatte unter dem Datum des 12. November 1923 eine Verordnung erlassen, in der er zur Beschaffung von Lebensmitteln Länder, Provinzen und Kommunen zur Ausgabe wertbeständigen Notgelds berechtigte. Der eingetretene Frost lasse es nicht zu, lange zu überlegen, um dem drohenden Hunger in der Bevölkerung entgegenzutreten und zu gewährleisten, dass die Bevölkerung in den Städten mit Lebensmitteln versorgt werden kann. Das Notgeld dürfe, wie schon in der Verordnung vom 26. Oktober 1923 vorgesehen, nur insoweit ausgegeben werden, wie es vom Reichsfinanzministerium als gedeckt angesehen werde. Die Nichtannahme des Notgeldes in den Ausgabebezirken werde unter Strafe gestellt.[2]

Abb. 1: Generaloberst von Seeckt (links), mit Reichswehrminister Otto Geßler, 1926.

Am gleichen Tag schrieb General Hans von Seeckt an seinen früheren Ausbilder General Richard von Kraewel:

„Eine tolle Zeit, in der ich zu allerlei Tätigkeit komme, für die Sie mich seinerzeit nicht ausgebildet haben. Geht die Sache also schief, so ist das Ihre Schuld. Finanzminister habe ich nicht gelernt und ich werde mir auch keine Freunde machen, mit dem mehr als je unrechten Mammon, und von der Landwirtschaft habe ich auch nur das Sprichwort von den dicksten Kartoffeln verstanden. Aber was macht der Soldat nicht alles! Heute drucke ich Geld und eine Zeitung.“[3]

Am 23. November 1923 erklärte der Chef der Heeresleitung, als Inhaber der vollziehenden Gewalt habe er mit dieser Verordnung wertbeständiges Notgeld fördern wollen, damit die Erntezufuhr in die verbrauchenden Städte gesichert werde. Auf Antrag des Reichsfinanzministeriums und im Einvernehmen mit ihm sei eine entsprechende Erklärung veröffentlicht worden. Wie bisher seien für die Ausgabe von Notgeld Anträge an das Reichsfinanzministerium zu stellen, das in Sonderfällen Ausnahmen hinsichtlich der Deckung gestatte. Das Notgeld stelle kein gesetzliches Zahlungsmittel gegenüber den Kassen des Reichs und der Länder oder der Reichsbank dar; allerdings müssten Länderkassen das vom jeweiligen Land ausgegebene Notgeld annehmen.[4]

Die Verordnung vom 26. Oktober 1923 sah vor, dass das wertbeständige Notgeld zum

15. Dezember 1923 aufgerufen werde. Es blieb also wenig Zeit, um die Scheine zu produzieren und auszugeben. Am 12. Dezember 1923 wurde dieser Vorschrift entgegengetreten. In der zweiten Verordnung zur Änderung des Gesetzes über die Ausgabe und Einlösung von Notgeld vom 17. Juli 1922 wurde dieser Termin auf unbestimmt verschoben und dem Reichsfinanzminister überlassen, den Termin in Einvernehmen mit der obersten Landesbehörde festzusetzen.[5]

Abb. 2: Reichsgesetzblatt I 1923, S. 1194, Zweite Verordnung zur Änderung des Gesetzes über die Ausgabe und Einlösung von Notgeld vom 17. Juli 1922.

Damit war es möglich, auch nach dem 15. Dezember 1923 wertbeständiges Notgeld auszugeben. Diese Maßnahme war notwendig, da in stark landwirtschaftlich genutzten sowie industriellen Gegenden nicht auf das wertbeständige Notgeld verzichtet werden konnte, solange die Rentenmark nicht im vollen Umfang ausgegeben wurde.[6] Zudem erkannte man auch im Reichsfinanzministerium, dass die finanzielle Lage der Länder und Kommunen schlecht war. So erklärte Preußen, dass seine Kommunen zahlungsunfähig seien, wenn nicht Konzessionen zur Geld- oder Anleihenausgabe gemacht würden.[7] Hierbei spielte sicherlich der Beschluss des Reichsfinanzministeriums eine Rolle, zum 1. Januar 1924 die Zuschüsse zur Beamtenbesoldung der Länder und Gemeinden zwar weiterhin bei 75% zu belassen, aber aufgrund der veränderten Berechnungsgrundlage die Zuschüsse auf 35% reduziert würden. Da die Gemeinden innerhalb der kurzen Frist zwischen Weihnachten und Neujahr den Fehlbetrag nicht ausgleichen könnten, drohten die Gehaltszahlungen auszufallen.[8]

Weil die Länder souverän ihre Anlagen gestalteten, sollten über preußische Provinzial-Obligationen die Mittel beschafft werden. Die Souveränität war allerdings dann beschränkt, wenn die Anleihestücke in ihrer Ausstattung im Wirtschaftsverkehr als Zahlungsmittel und nicht als Kapitalanlage verwendet werden sollen. Solche Anleihescheine sind Notgeld und müssen durch das Reichsfinanzministerium genehmigt werden.[9] Um die Gemeinden in dieser Notlage zu unterstützen, hat der Reichsfinanzminister zugelassen, Anleihezwischenscheine bis herunter zu Stückelungen zu 5 Mark auszugeben.[10]

In diesem Zusammenhang ist der Schein zu 5 Goldmark mit dem Datum vom 3. Januar 1924 zu sehen, der nicht mehr ausgegeben wurde und von dem nur ein Exemplar im Berliner Münzkabinett bekannt ist.[11] Ein echtes Unikat, wie es scheint, das als einziges Exemplar der Vernichtung in den Öfen der Reichsdruckerei entgehen konnte.

Abb. 3: Freistaat Preussen, Finanzminister, Druckprobe zu 5 Goldmark = 50/42 Dollar nordamerikanischer Währung vom 3. Januar 1924, Vorder- und Rückseite.

Doch könnte es sein, dass es nicht doch noch weitere Exemplare gibt? Schließlich sollten auch keine Bundeskassenscheine, die 1967 durch die Bundesdruckerei im Auftrag des Bundesfinanzministeriums hergestellt wurden, um im Krisenfalle auf einen Kleingeldmangel vorbereitet zu sein, in Sammlerhände gelangen, sondern nach der deutschen Wiedervereinigung vernichtet werden.[12] Auch die Banknoten der DDR zu 200 und 500 Mark mit dem Datum 1985 waren nach der Wiedervereinigung nicht mehr notwendig und sollten vernichtet werden. Dennoch sind sowohl von den Bundeskassenscheinen, als auch von den hohen Banknoten der Staatsbank der DDR Exemplare auf dem Markt erhältlich und stecken in so manchem Album.

Wäre so etwas auch in der Reichsdruckerei möglich gewesen? Der Diebstahl von zur Vernichtung bestimmter Geldzeichen, die so in unbefugte Hände kommen, sei es zu Sammlerzwecken oder zur Bereicherung?

Dass die Reichsdruckerei auch in Friedenszeiten nicht gegen Diebstahl von geldwerten Druckerzeugnissen gefeit war, hatte 1898 die Grünenthal-Affäre gezeigt, die als größtes Ereignis dieser Art in der Reichsdruckerei gesehen werden kann. Hier hatte der Oberfaktor Paul Hugo Grünenthal Banknotenformulare, die als Druckausschuss vernichtet werden sollten, entwendet und mittels einer Tiegelpresse und eines „entliehenen“ Stempels und Ziffernsatzes zu Hause vervollständigt. Die so hergestellten Banknoten brachte er zum Teil in den Verkehr oder versteckte er als Reserve. Bevor der Fall aufgedeckt wurde und Belegexemplare verfügbar waren, war es den Beamten der Reichsbank nicht möglich, die so fertiggestellten Banknoten zu erkennen und als Fälschungen auszusortieren. Mit Hilfe der Belegexemplare konnte eine Glastafel angefertigt werden, mit der die Fälschungen erkannt und zugeordnet werden konnten. Bis 1922 wurden Grünenthalfälschungen gefunden, sodass man von einer Summe von über 2,5 Millionen Mark ausgehen darf, die alleine an Banknotenformularen zu 1000 Mark entwendet wurden.[13] Der Rechnungshof stellte in seinen anschließenden Untersuchungen fest, dass Kontrollen im Geschäftsbetrieb der Reichsdruckerei unzureichend waren, ja sogar gänzlich ausblieben und diese Versäumnisse bedenkliche Missstände hervorgerufen und begünstigt haben.[14] Die Dienstanweisung zur Sicherung des Geschäftsbetriebs bei Fertigung und Verwaltung geldwerter Papiere[15] wurde nicht eingehalten.

Abb. 4: Frontblatt der Dienstanweisung zur Sicherung des Geschäftsbetriebs bei Fertigung und Verwaltung geldwerter Papiere der Reichsdruckerei von 1893.

In der Folge wurde der Dienstbetrieb angepasst und die Kontrollen verschärft.

Eine Dienstreise des Direktors der Reichsdruckerei Wendt mit dem Betriebsinspektor Zinke vom 20. August bis zum 2. September 1901 nach Wien sollte neue Erkenntnisse aus anderen Druckereien bringen, wie verhindert werden könnte, dass sich die Vorkommnisse der Affäre Grünenthal wiederholen. Der Schluss war, dass spezielles Kontrollpersonal gewährleistete, dass die Materialbestände richtig erfasst wurden. Es wäre aufgrund der räumlichen Gegebenheiten in der Reichsdruckerei nur schwer möglich gewesen, ähnliches einfach einzuführen. Umbauten und zusätzliche Personalkosten wären mit 350.000 Mark pro Jahr anzusetzen gewesen. Aufgrund der zusätzlichen Kontrollen würde auch die Produktivität beeinflusst und reduziere sich um 30%.[16]

Am 13. Dezember 1901 legte der Direktor der Reichsdruckerei Wendt einen Bericht zur Umgestaltung der Kontrolleinrichtungen in der Reichsdruckerei vor. Die vorgeschlagenen Verbesserungen beruhten in erster Linie auf zusätzlichem Personal, die Bestände zählten. Dabei sollten die Zähler für die Reichsbanknoten und Reichskassenscheine aufgrund der Bedeutung dieser geldwerten Papiere im Beamtenstatus stehen, da Beamte auch nach außen hin als zuverlässiger galten. Die Abteilung wurde von einem Sekretär geleitet.

Die Personalkosten wurden auf zusätzliche 34.000 Mark pro Jahr veranschlagt. Die Kosten für die geringere Produktivität würde etwa 50.000 Mark pro Jahr betragen.[17]

Diese Zahlen waren deutlich geringer als noch im Bericht über die Reise nach Wien vermutet. In diesem zweiten Bericht wurden die Kosten zu Einsparungen gegengerechnet und wohl auch realistischere Grundlagen bei der Kostenschätzung angenommen.

Die Maßnahmen scheinen gegriffen zu haben. Berichte und Skandale aus der Reichsdruckerei aufgrund von größeren Diebstählen sind bis zum Ende des Kaiserreichs kaum zu finden. Selbst während der Besetzung der Reichsdruckerei während des "Spartakus-Aufstands" im Januar 1919 wurden keine Betriebsmittel und „Drucksachen“ gestohlen.

Die Inflation stellte neue Herausforderungen an die Reichsdruckerei und die Herstellung von geldwerten Papieren. Die schieren Mengen an Banknoten, an zusätzlichem Personal, die Materialknappheit und der Einsatz von externen Druckereien erhöhten das Sicherheitsrisiko und die Wahrscheinlichkeit, dass es zu Zwischenfällen kommen könnte. So wurden 1919 in Privatdruckereien, die 50-Markscheine für die Reichsbank herstellten, nicht nur Banknoten, sondern auch Druckplatten gestohlen, die jedoch zurückgebracht werden konnten.[18]

Während der Hoch-Inflation war bei der rasenden Geldentwertung der Diebstahl kaum noch attraktiv, vielleicht aber auch nur keine Zeitungsmeldung mehr wert.

Abb. 5: Frau nutzt wertloses Geld, um den Herd anzufeuern.

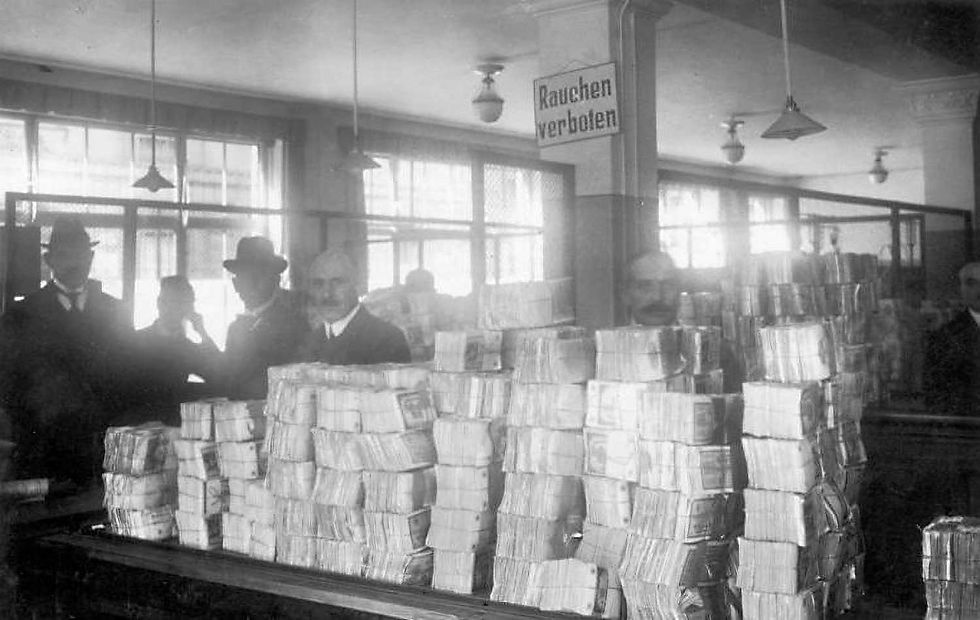

Abb. 6: Geldauslieferungsstelle (Sammelstelle) in der Berliner Reichsbank, Oktober 1923.

Doch kommen wir zurück zu unserem "Einhorn", den 5-Goldmark-Schein vom 3. Januar 1924. Die Inflation lief aus und der Bedarf an Geldmitteln reduzierte sich. Die Tresore waren teilweise gefüllt mit Beständen, die keiner mehr brauchte. Dafür wurde der Platz in den Tresoren für das neue Geld benötigt, das gedruckt werden sollte. Also wurde der Schredder gestartet und das wertlose Papier für den Ofen vorbereitet. Die Massen warteten und die Sicherheitsvorkehrungen waren vielleicht nicht mehr so streng, wie sie waren, als das Geld noch etwas Wert war. Inzwischen hatte sich die Währung stabilisiert, aber das alte Denken und die Furcht vor einer neuen Geldentwertung herrschte auch weiterhin.

Abb. 7: Gefüllter Tresorraum einer Berliner Bank.

Abb. 8: Erfassung zu vernichtender Geldbestände.

Abb. 9: Vernichtung wertlosen Papiergelds; vor dem Verbrennen wird es erst zerkleinert.

So ist es nicht verwunderlich, dass ein 61-jähriger Arbeiter an der Vernichtungsmaschine in der Reichsdruckerei sich nichts dachte, als er begann, regelmäßig kleinere und größere Partien von Fehldrucken und anderen geldwerten Papieren, die in Rauch aufgehen sollten, mit nach Hause zu nehmen. So geschah es seit Weihnachten 1923 zweimal die Woche.

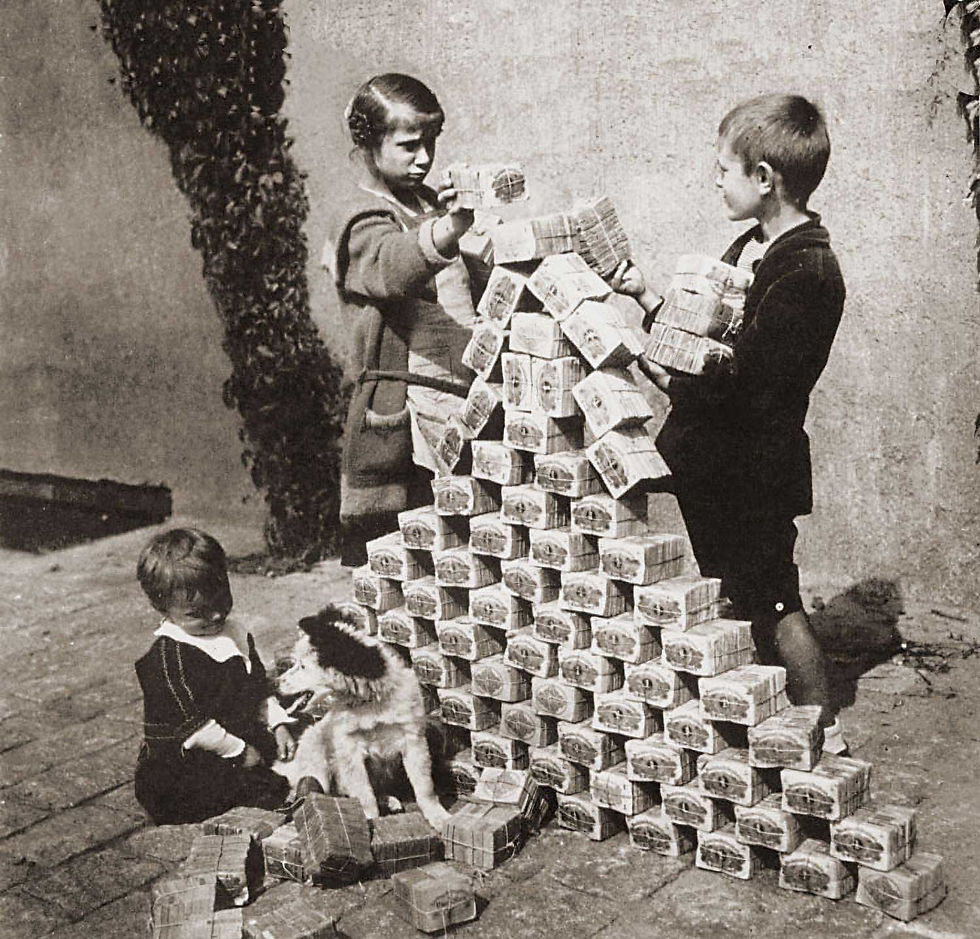

Zu Hause angekommen, gab er die Bündel seinem Enkel zum Spielen. Wenn man sich die Bilder aus der Inflation ansieht, scheint es nicht unüblich gewesen zu sein, das wertlose Papier den Kindern in die Hand zu geben und so günstiges Spielzeug zu haben (siehe Abbildung). Auch heute noch passiert es, dass die nahezu wertlosen Druckerzeugnisse der Inflation Kindern zum Spielen überlassen werden. Ein Posten Inflationsnoten mit Bunt- und Bleistift angepassten, von unsicherer Kinderhand aufgetragenen Wertangaben in meiner Sammlung sind hierfür ein einfacher Beleg.

Abb. 10: Spielende Kinder, die mit Geldbündeln eine Pyramide bauen.

Während der Mitarbeiter der Reichsdruckerei unbedarft die Sachen seinem Enkel überließ, war der Vater des Kindes deutlich realistischer. Er sah die Möglichkeit, aus den Geschenken für seinen Sohn Geld zu schlagen. So nahm er dem die Sachen wieder ab und machte sich auf die Suche nach Abnehmern wie interessierten Sammlern. In der Linienstraße, unweit der Reichsdruckerei fand er in einem berüchtigten Quartier mit „Bolle-Max“ einen Interessenten. Bolle-Max stand in Kontakt mit „Swenska“, einem wiederholt vorbestraften Kriminellen,

der den Vertrieb übernahm und auf immer neues Material drängte. Das Netzwerk weitete sich aus, der Bedarf stieg, doch beim Vater des Kindes blieb nur wenig vom Geld hängen. Der Großvater erhielt keine Mark und durfte sich mit der vorübergehenden Freude seines Enkels begnügen.

Im Februar 1924 schließlich kamen die Ermittler der Kriminalpostdienststelle der Sache auf die Spur, als sie einen Herrn Isaak Kohn festnahmen, nachdem er von Bolle-Max eine Lieferung im Wert von 30.000 Mark erhalten hatte. Herr Kohn konnte sich herausreden und durfte wieder gehen, stand aber danach unter Beobachtung. So wurde die Vernichtungsstelle der Reichsdruckerei als Quelle für diese Druckerzeugnisse ermittelt.

Die Gesellschaft ging soweit, zu versuchen, selbst bei der Post Briefmarken aus den Diebstählen verkaufen zu wollen. Sie waren damit allerdings nicht erfolgreich, da die Post keine Marken zurückkaufte. Großbanken und Juweliere waren unter den Kunden des Netzwerks und wurden in die Ermittlungen einbezogen. Neben Brief- und Steuermarken wurden auch Geldscheine aus der Vernichtungsstelle mitgenommen. Ein Posten

10-Rentenmarkscheine wurde unserem wohlbekannten Bolle-Max zum Verhängnis.

Er versuchte, die Scheine einzutauschen. Da sie jedoch Fehldrucke waren, die vernichtet werden sollten, wäre er mit diesen Scheinen aufgefallen. Also brannte er 24 Stück so an, dass nur noch die Wertzahl und die Kontrollnummern gut zu erkennen waren. Statt, wie gewünscht, den Wert ersetzt zu bekommen, wurde Bolle-Max verhaftet. Die Scheine waren dann doch so perfekt angebrannt, dass sie das Misstrauen des Schalterbeamten erweckten, der die Polizei benachrichtigte. Seine Geschichte, wie es zu diesem Brandschaden kam, war anscheinend nicht glaubwürdig genug.[19]

Abb. 11: Vorderseite eines Scheins zu 10 Rentenmark vom 01. November 1923 wie Bolle-Max sie ansengte und einzulösen versuchte.

Insgesamt wurden bis zum 15. Juli 1924 24 Personen verhaftet. Weitere Verhaftungen wurden erwartet. So wurden auf einem Schulgrundstück im Norden Berlins Fehldrucke von Marken und Geldscheinen zum halben Preis des Nennwerts angeboten. Der Umsatz war so groß, dass die Kriminalpolizei davon Kenntnis erhielt, zumal auch anderenorts im Reich große Mengen ähnlicher Ware verkauft wurden. Der Wert wurde mit mehreren Millionen Mark angegeben.[20]

Auch eine Menge an „Preußenscheinen“ zu 5 Goldmark, die offiziell nicht ausgegeben wurden, kamen durch diese Bande in den Verkehr.[21] Dort wurden sie nicht hinterfragt und als seltenes wertbeständiges Notgeld akzeptiert. Im Artikel der "Deutschen Zeitung"

vom 7. Februar 1924 „Gültiges und Ungültiges Notgeld“ wird berichtet, dass preußisches wertbeständiges Notgeld zu einem zehntel und einem viertel Dollar zurückgewiesen wurde, da es nicht mehr gültig oder gar gefälscht sei. Es wurde darauf hingewiesen, dass diese Behauptung nicht stimme. Weder seien die Noten ungültig noch seien Fälschungen vorgekommen. Diese Scheine seien aufgrund der Machart schwer nachzumachen.

Das gelte auch für die in ganz geringen Mengen im Verkehr befindlichen wertbeständigen

5-Goldmark-Notgeldscheine des Freistaats Preußen. In der Liste der in Zahlung zu nehmenden Geldscheine wird der 5-Goldmark-Notgeldschein noch einmal explizit erwähnt.[22] Geschäftsleute, die noch im guten Glauben erworbene 5-Goldmark-Notgelscheine besaßen, konnten sich bei der Polizeidienststelle in der Königstraße in Berlin melden.[23]

Ob sich alle meldeten, um die Scheine ersetzt zu bekommen, oder ob einige diese Scheine behielten und sie in Schubladen oder Sammlungen verschwanden, ist nicht bekannt.

Vielleicht werden wir im Laufe der nächsten Jahrzehnte überrascht, wenn Exemplare dieser Rarität auf dem Markt auftauchen und einen neuen Besitzer suchen. Vielleicht bleibt es aber auch bei diesem einen Exemplar in der Sammlung des Münzkabinetts in Berlin.

Oliver Herzberg

Anmerkungen:

[1] Hans-Georg Glasemann, Ungenehmigtes Goldmark-Notgeld in Hamburg 1923, 22. April 2024, https://www.geldscheine-online.com/post/ungenehmigtes-goldmark-notgeld-in-hamburg-1923, abgerufen am 25. Dezember 2024

[2] BArch R 43 I/2702, Bl. 3

[3] BArch-MA: NL von Seeckt 227

[4] BArch R 43 I/2702, Bl. 15

[5] RGBl. I 1923, S. 1194

[6] Mannheimer General-Anzeiger 1923, 572 (12.12.1923) Mittag-Ausgabe, S. 2

[7] BArch R 3101/1822, Bl. 39

[8] Vossische Zeitung 1924, 8 (5.1.1924) Morgen-Ausgabe, S. 2-3

[9] BArch R 3101/ 1822, Bl. 50-51

[10] BArch R 3101/1822 Bl. 39

[11] Hans-Ludwig Grabowski, Deutsches Notgeld, Band 10, Das Papiergeld der deutschen Länder 1871-1948, H. Gietl-Verlag, Regenstauf, 2. Auflage, 2006, S. 335

[12] Hans-Ludwig Grabowski, Die deutschen Banknoten ab 1871, Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, 22. Auflage 2020, S. 311-312

[13] Uwe Bronnert, Die Affäre Grünenthal (1898), 22. Juli 2020, https://www.geldscheine-online.com/post/die-aff%C3%A4re-gr%C3%Bcnenthal-1898, abgerufen am 25. Dezember 2024

[14] BArch R 4701/ 16554 S. 197-198, Schreiben des Rechnungshofs an den Staatssekretär des Reichspostamts, Berlin, vom 10. Dezember 1898

[15] BArch R 4701/11266 Bl. 501-572

[16] BArch R 4701/ 16554 S. 519-546 Bericht des Direktors der Reichsdruckerei vom 15. September 1901 über die Wahrnehmungen in Wien

[17] BArch R 4701/ 16555 S. 500-507 Bericht des Direktors der Reichsdruckerei vom 13. Dezember 1901 über die Umgestaltung der Kontrolleinrichtungen der Reichsdruckerei

[18] BArch R 3101/ 677 Bl. 167

[19] Vorwärts, 41. Jahrgang, Nr. 329 Ausgabe B Nr. 165 vom 15. Juli 1924 S. 3

[20] Teltower Kreisblatt, 68. Jahrgang, Nr. 165 vom 16. Juli 1924, S. 3

[21] Vorwärts, 41. Jahrgang, Nr. 329 Ausgabe B Nr. 165 vom 15. Juli 1924 S. 3

[22] Deutsche Zeitung, 28. Jahrgang, Nr. 58 vom 7. Februar 1924, S.

[23] Vorwärts, 41. Jahrgang, Nr. 329 Ausgabe B Nr. 165 vom 15. Juli 1924 S. 3

Abbildungen:

Bundesarchiv, Bild 102-10883 / CC-BY-SA, CC BY-SA 3.0 de, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6046868

https://alex.onb.ac.at/cgi-content/alex?aid=dra&datum=1923&page=1328&size=45

Staatliche Museen zu Berlin (Münzkabinett), Stiftung Preussischer Kulturbesitz, vielen Dank an Dr. Johannes Eberhardt

BArch R 4701/ 11266 Bl. 501

Bundesarchiv, Bild 183-R1215-506 https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5436340)

BArch Bild 102-11823/ Pahl, Georg

BArch Bild 102-00238/ Pahl, Georg

Sammlung O. Herzberg

Ein kleiner Nachtrag (aus dem Vorwärts vom 25. Januar 1925):

Dem Haupbeschuldigten Mitarbeiter aus der Vernichtungsstelle nahm das Gericht die Geschichte vom Spielgeld für die Enkelkinder nicht ab. Es bezeichnete die Ausrede als Kindermärchen und verurteilte ihn zu einem Jahr und drei Monaten Gefängnis sowie zwei Jahren Ehrenverlust. Die anderen Beschuldigten wurden zu bis zu einem Jahr Gefängnis oder empfindlichen Geldstrafen verurteilt. Nur ein Angeklagter wurde aus Mangel an Beweisen freigesprochen