Der große Geldraub - Die Währungsreform in der Tschechoslowakei im Juni 1953

- Sven Gerhard

- 24. Juli 2025

- 7 Min. Lesezeit

Seit Gründung der Tschechoslowakei im Oktober 1918 wurden auf dem Gebiet der heutigen Tschechischen Republik vier Währungsumstellungen vorgenommen: Im März 1919, im November 1945, im Juni 1953 und schließlich im Februar 1993, als – nachdem sich die Tschechische und Slowakische Föderative Republik (ČSFR) Ende 1992 aufgelöst hatte und die beiden Nachfolgestaaten Tschechische Republik und Slowakei entstanden waren - eine Separierung der tschechoslowakischen Währung in eine tschechische und eine slowakische Krone erfolgte. Im Rahmen einer Beitragsreihe sollen Ursachen, Hintergründe und die Durchführung der einzelnen Währungsumstellungen beleuchtet, und dabei natürlich auch Geldscheine vorgestellt werden, die im Rahmen dieser Umtauschaktionen ausgegeben wurden. Der vierte und letzte Teil der Reihe beschäftigt sich mit dem „großen Geldraub“[1] – der Währungsreform im Juni 1953.

Die Währungsreform vom November 1945 hatte die Währungsprobleme in der Tschecho-slowakei nicht lösen können. Die verfügbare Warenmenge blieb im Verhältnis zur umlau-fenden Geldmenge zu gering. Steigende Löhne, und selbst ein ab 1949 eingerichtetes System von Geschäften mit freien, gegenüber den staatlich festgelegten deutlich höheren Preisen für Textilien, Kosmetika und Lebensmittel, verbunden mit einem besseren Waren-angebot, konnte die verfügbare Geldmenge nicht ausreichend abschöpfen. Die Löhne stiegen weiter, die Preise im freien Markt zogen nach.

Die Notwendigkeit einer erneuten Währungsreform war daher bereits im Februar 1948 offensichtlich[2], als die kommunistische Partei unter Klement Gottwald in einem Staatsstreich die Macht übernahm. Diese gestaltete innerhalb kurzer Zeit die tschechoslowakische Wirt-schaft in eine staatliche gelenkte Planwirtschaft nach sowjetischem Vorbild um. Ein wichtiger Schritt auf dem Weg war die Gründung der Tschechoslowakischen Staatsbank[3] zum 1. April 1950, die am 3. Juli 1950 ihre Tätigkeit aufnahm[4] und auf die sowohl die Tätigkeit der Handelsbank, der Postsparkasse, der slowakischen Tatrabank als auch der bisher Banknoten emittierenden Tschechoslowakischen Nationalbank überführt wurde.

Das Gesicht des Sozialismus machte auch vor den wenigen zwischen 1950 und 1953 ausgegebenen Geldscheinen nicht halt. So zeigen die Staatsnoten vom 1. Mai 1949 zu 20 Kronen eine Bäuerin in Tracht und die zu 50 Kronen vom 29. August 1950 einen Bergmann vor einer Förderanlage. Zahlreiche weitere Banknotenentwürfe in den Wertstufen 20, 100, 500 und 1.000 Kronen[5] im Stil des sozialistischen Realismus wurden nicht mehr umgesetzt und teilweise bereits gedruckte Scheine im Herbst 1954 vernichtet. Von der Banknote zu 100 Kronen vom 24. Oktober 1951 und der Staatsnote zu 20 Kronen vom 25. Februar 1953 sind nur wenige Originale der Vernichtung entgangen, für die heute hohe Preise gezahlt werden. Von beiden Scheinen gibt es von der tschechischen Wertpapierdruckerei STC für Sammler hergestellte Nachdrucke auf Wasserzeichenpapier, teilweise mit laufender Kontrollnummer. Achtung – es besteht Verwechslungsgefahr mit den seltenen Originalscheinen!

Lesen Sie hier einen Beitrag zu den modernen Nachdrucken:

Während in der Wertpapierdruckerei der Staatsbank der Tschechoslowakei weiterhin an der Entwicklung neuer Geldscheine gearbeitet wurde, hatte die kommunistische Führung bereits entschieden, heimlich neue Geldzeichen für eine Währungsreform in der UdSSR herstellen zu lassen. Im Dezember 1952 beauftragte die Regierung des ČSSR den stellvertretenden Finanzminister Bohumil Suchard, unter strengster Geheimhaltung Verhandlungen mit der sowjetischen Wertpapierdruckerei Gosnak über den Druck neuen Banknoten zu führen.

Der entsprechende Vertrag wurde am 10. April 1953 in Moskau unterschrieben, als der Druck der Scheine schon weit fortgeschritten war[6]. Die Scheine trafen am 24. Mai in der ČSSR ein, wo sie unter großer Geheimhaltung in Lagerhäusern des Militärs zwischengelagert wurden. Die Annäherung der tschechoslowakischen kommunistischen Partei an Moskau machte selbst vor dem Nominalen der im Offsetdruck auf Wasserzeichen gedruckten Geldzeichen nicht halt: Die Wertstufen entsprachen exakt denjenigen der russischen Rubelnoten.

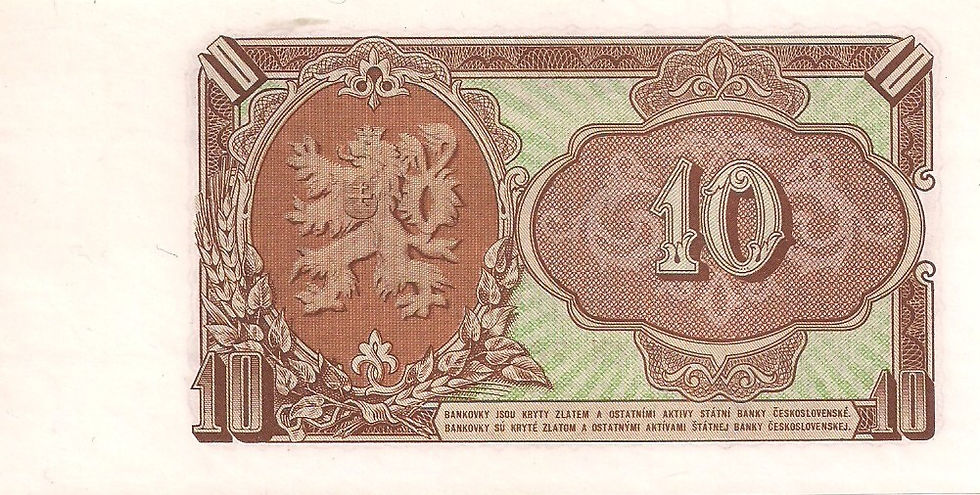

Erstmals wurden in der Tschechoslowakei Geldscheine zu 3 und 25 Kronen ausgegeben – Nominale, die es seit Gründung des Staates als Münzen oder Geldscheine nicht gegeben hatte. Man unterschied wieder zwischen Staatsnoten in den Wertstufen zu 1, 3 und 5 Kronen[7], und Banknoten der Staatsbank der ČSSR in den Wertstufen zu 10, 25, 50 und 100 Kronen[8]. Die grafische Gestaltung der Staatsnoten und Banknoten ist oft als wenig ansprechend und „russisch“ kritisiert worden. Die Scheine sind jedoch grafisch ordentlich gemacht, zudem sind sie im Gegensatz zu den späteren Serien durchgehend zweisprachig in tschechischer und slowakischer Sprache. Die Noten zu 25, 50 und 100 Kronen zeigen auf der Rückseite mit Stadtansichten von Tábor, Banská Bistrica und Prag heimische Motive. Verantwortlich für die Gestaltung waren mehrere bei Gosnak beschäftigte Grafiker, u. a. der Chefgrafiker Iwan Iwanowitsch Dubasok[9].

Die anstehende Währungsreform wurde am Samstag, den 30. Mai 1953 durch das Gesetz Nr. 41/1953 beschlossen, und durch eine Radioansprache vom Premierminister Viliam Široký am selben Tag verkündet. Der Geldumtausch wurde von Sonntag, den 1. Juni bis Mittwoch, den 4. Juni 1953 durchgeführt. Die Bevölkerung war völlig überrascht, zumal Staatspräsident Antonín Zápotocký in einer Radioansprache am Freitag, den 29. Mai 1953 noch behauptet hatte, eine Währungsreform sei nicht geplant[10]. Alle umlaufenden Geldzeichen – Scheine und Münzen – waren gegen die neuen in Moskau hergestellten Geldzeichen umzutauschen. Dabei wurde je Privatperson ein Betrag von bis zu 300 Kronen im Verhältnis 5:1 gegen neue Noten umgetauscht, der darüber hinausgehende Betrag im Verhältnis von 50:1. Für private Sparguthaben galten variable Umtauschsätze von 5:1 für Beträge bis 5000 Kronen, bis zu 31:1 für Beträge über 50.000 Kronen. Geldbeträge und Guthaben privater Firmen wurden generell im Verhältnis 50:1 umgestellt, während für staatliche Organisationen ein Umstellungs-verhältnis von 5:1 galt, ebenso wie für Löhne und Rentenzahlungen. Zugleich wurden alle noch blockierten Guthaben aus der Währungsumstellung vom November 1945

entschädigungslos gestrichen. Ebenso wurden sämtliche Staatsanleihen sowie Schuldverschreibungen und Hypothekenpfandbriefe von Banken für wertlos erklärt.

Größere Geldvermögen in privater Hand wurden damit radikal enteignet, weshalb die Währungsreform von 1953 oft als „großer staatlicher Geldraub“ bezeichnet wird.

Zugleich verkündete die Regierung ein neues System festgelegter Preise für Handelswaren und Konsumgüter, die (nach Umstellung) etwa doppelt so hoch lagen wie die staatlichen Preise vor der Geldumstellung[11]. Von der Regierung wurde die Währungsreform als ein Schlag gegen Schieber und Spekulanten sowie zur Aufhebung der Rationierung für die meisten Waren als große soziale Leistung gefeiert. Es existieren zahlreiche zeitgenössische Fotos und Filme, die volle Schaufenster und gut gefüllte Warenhäuser zeigen. Die Realität muss anders ausgesehen haben, denn viele Konsumgüter waren durch das neue Preissystem für Durchschnittsverdiener unerschwinglich geworden. Man schätzt, dass der Lebensstandard der Bevölkerung durch die Währungsumstellung um etwa 15% zurückging.

In Folge des rapiden Kaufkraftverlustes und der Entwertung von Sparguthaben kam es in den Folgemonaten zu zahlreichen Protesten, u. a. von Arbeitern der Škoda-Werke in Pilsen, die durch die Machthaber massiv unterdrückt wurden, zugleich aber zu Preissenkungen führten.

Mit der Währungsreform von 1953 und der Einführung eines Systems staatlich gelenkter Löhne und Preise entkoppelte sich die tschechoslowakische Wirtschaft vollständig vom Preis als Indikator für Angebot und Nachfrage. Es entstand eine sozialistische Planwirtschaft,

die auf Lenkung und Güterzuteilung nach Planvorgaben statt auf Angebots- und Nachfrageregulierung durch Preise setzte. Der Wechselkurs für die neue Krone wurde mit 7,20 Kronen je US-Dollar willkürlich festgelegt, und in den Folgejahren u. a. für den Tourismus sowie für Exporte immer wieder korrigiert. Es entstand eine für osteuropäische Planwirtschaften typische Mangel- und Fehlwirtschaft.

Von den ab dem 1. Juni 1953 ausgegeben Geldzeichen gibt es zwei Varianten – einmal die bei Gosnak gedruckte Erstausgabe, zum anderen die in der Staatlichen Wertpapierdruckerei STC in Prag hergestellte Zweitauflage. Beide Serien unterscheiden sich durch die Ziffern der Nummerierung, sowie aufgrund der Serien.

Die in der ČSSR produzierten Scheine beginnen alle mit der Serie HA und folgende, während die Serien der bei Gosnak gedruckten Scheine mit den Buchstaben A und B sowie – bei den Reservenoten – mit dem Buchstaben Z beginnen[12]. Beide Varianten sind heute in kassen-frischer Erhaltung einfach zu bekommen; entsprechende Scheine stammen aus den Restbeständen der Staatsbank. Während die Staatsnote zu 1 Krone bereits 1960 aus dem Umlauf genommen wurde, blieben die Staatsnoten zu 3 und 5 Kronen bis 1972 gültig.

Von diesen Scheinen gibt es eine Nachauflage mit Datum 1961, einer geänderten Staatsbezeichnung und dem Schaurand auf der linken statt auf der rechten Seite.

Die Banknoten zu 10 bis 100 Kronen wurden zwischen 1962 und 1967 eingezogen.

Sie erinnerten die tschechoslowakische Bevölkerung noch viele Jahre an den „großen Geldraub“, der im Prinzip eine Bankrotterklärung der sozialistischen Planwirtschaft war.

Da die ČSSR als Mitglied des Internationalen Währungsfonds (IWF), dessen Gründungsmitglied sie 1945 gewesen war, durch die fehlende Vorabinformation über die Währungsumstellung an den IWF ihre Pflichten verletzte, wurde sie Ende 1953 als Mitglied suspendiert, was den Zugang des Landes zum internationalen Kapitalmarkt erheblich erschwerte. Erst 1990 trat die Tschechoslowakei dieser Organisation wieder bei.

Dr. Sven Gerhard

Anmerkungen:

So der Titel eines Buches von Zdenék Jirásek und Jaroslav Sula über die Währungsreform vom 1. Juni 1953, erschienen in Prag 1992.

Die Situation war vergleichbar mit derjenigen in Österreich. Dort kam es nach der Einführung der Schillingwährung im Dezember 1945 nur drei Jahre später, im Dezember 1947, zu einer erneuten Währungsreform, verbunden mit einem Währungsschnitt von 3:1, der allerdings nur Bargeld und Kontoguthaben betraf. Löhne und Preise wurden nicht umgestellt.

Durch Gesetz Nr. 31/1950 vom 9. März 1950.

Verordnung des Finanzministeriums Nummer 383/1950

Zahlreiche Abbildungen von Entwürfen bei Tomsik, 100 Years of the Koruna, S. 247 ff.

S. dazu Tomsik, a.a.O, S. 266

Hejzlar, Papirova platidla, 2. Auflage Prag 2022, Katalognummern 89-91, Pick 78-80

Hejzlar 92-95, Pick 81-86

Zu den Details Šustek, Neznámi autori československých papierových platidiel z rokov 1944, 1953 a 1961. Numizmatika 15 (1997), S. 80 – 89.

Was fatal an den Satz von Ulbricht erinnerte, wonach „niemand die Absicht [habe], eine Mauer zu errichten“, den er in einer Pressekonferenz in Berlin-Ost am 15. Juni 1961 in Berlin sagte. Zwei Monate später hatte die DDR eine Mauer errichtet.

Tomsik, a.a.O., S. 33.

Nachweise der Seriennummern bei Hejzlar, a.a.O., S. 198 ff.

Kommentare