Das Brandenburger Tor: Symbol deutscher Teilung – Symbol deutscher Einheit

- Uwe Bronnert

- 6. Apr. 2022

- 13 Min. Lesezeit

Aktualisiert: 15. Sept. 2022

Es gibt sicherlich nur wenige deutsche Bauwerke, die so geschichtsträchtig und symbolbehaftet sind wie das Brandenburger Tor in Berlin. Mit seiner monumentalen Schlichtheit krönt es die Straße „Unter den Linden“ als architektonischer Blickpunkt, als Eingangspforte und festlicher Abschluss. Es gehört zu den schönsten und größten Schöpfungen des deutschen Klassizismus. In den stürmischen Jahren der Französischen Revolution und am Wendepunkt zweier Epochen erbaut, wurde es zugleich zu einem ersten baulichen Zeugnis einer neuen, vom Bürgertum mitbestimmten Zeit.

Seit fast zwanzig Jahre begegnet uns dieses Denkmal deutscher Geschichte regelmäßig bei Zahlungsvorgängen. Nachdem Mitte Juni 1997 die europäischen Regierungschefs auf ihrem Gipfeltreffen in Amsterdam die Entwürfe der gemeinsamen Wertseiten der zukünftigen Euromünzen der Öffentlichkeit vorgestellt hatten, billigte am 17. September 1997 das Bundeskabinett die Entwürfe für die nationalen Rückseiten der deutschen Euro-Münzen.

Für Eichenzweig (1, 2 und 5 Cent), Brandenburger Tor (10, 20 und 50 Cent) und Bundesadler (1 und 2 Euro) hatte sich bereits das deutsche Preisgericht am 30. Juni 1997 ausgesprochen.

50 Eurocent, 2004, (alte) Vorderseite und gemeinsame Rückseite.

Da die Gestaltung der europäischen Münzseiten sehr feingliedrig und belebt ist, „hielt es das Preisgericht für notwendig, die nationale Münzseite großzügiger und unter Beachtung besonders wichtiger nationaler Symbole zu gestalten. Vom Inhalt entschied sich die Jury für Symbole, die - jeweils auf spezifische Art - als typisch deutsch, sowohl von der eigenen Bevölkerung als auch international erkannt und verstanden werden.” [1] Für die mittleren Werte zu 10, 20 und 50 EURO-CENT wählte die Jury das Brandenburger Tor als sinnstiftendes Bauwerk, das von allen deutschen Bauwerken den höchsten Symbolwert besitzt. „Es steht im zu Ende gehenden Jahrhundert für die Teilung und auch für die Einheit Deutschlands und Europas. Die perspektivische Erweiterung in der Gestaltung des Motivs betont die Durchlässigkeit des Tores und weist so besonders auf die wiedergewonnene deutsche und europäische Einheit hin. - Der Entwurf stammt von dem Medailleur Reinhard Heinsdorff, Friedberg.“[2] Allerdings musste dieser geringfügig geändert werden, da die Stellung der zwölf Sterne nicht den gemeinsamen Vorgaben entsprach. Bleibt noch anzumerken, dass die gemeinsame Wertseite von Luc Luycx vom Königlichen Münzamt in Brüssel entworfen wurde.

König Friedrich Wilhelm II. von Preußen beauftragte den Baumeister Carl Gotthard Langhans für das im Mai 1788 abgebrochene alte Stadttor ein repräsentatives neues Tor zu planen.

Es galt einen würdigen architektonischen Abschluss für die Straße „Unter den Linden” zu schaffen, der Prachtstraße des preußischen Staates mit ihren Palästen, öffentlichen Gebäuden und Immediathäusern. Langhans entwarf ein monumentales Tor nach dem Vorbild der Propyläen auf der Akropolis von Athen.

In nur zweijähriger Bauzeit entstand eine 65,50 m breite und 11 m tiefe Toranlage mit fünf Durchfahrten. Um den vorgesehenen plastischen Schmuck, die 20 Reliefs auf den Scheidewänden, das Flachrelief auf der Attika, die 32 Metopen sowie die Statuen und Medaillons fertigzustellen, wurden aus Berlin und Potsdam Künstler herangezogen.

Der bekannte Bildhauer Gottfried Schadow lieferte die Zeichnungen und einige Gipsmodelle für die Quadriga. Das Viergespann wird von einer auf einem zweirädrigen Siegeswagen stehenden Friedensgöttin gelenkt. Die Ausführung der Göttin in doppelter Lebensgröße übernahm der Potsdamer Kupferschmied Emanuel Jury. Da Schadow für die Figur nur eine Skizze entworfen hatte, stand Jurys Cousine Rieke Modell. Ihr Vater Samuel Heinrich Jury betrieb im sogenannten Bullenwinkel am Hausvogteiplatz eine Schmiedewerkstatt.

Da die Zahl der Lehrlinge und Gesellen durch Gesetz begrenzt war, mussten ihm seine zwölf Töchter tüchtig helfen. Die kräftige junonische Gestalt der Rieke Jury war daher wie kaum eine andere geeignet, Modell für die Göttin zu stehen.

Da das Bauwerk ursprünglich als Teil der Stadtbefestigung errichtet worden war, erhielt es neben den hölzernen Toren, die bei Nacht geschlossen wurden, eiserne Gittertore, um am Tage die Aussicht auf den schönen Tiergarten nicht zu versperren. Die vier Seitenöffnungen hatten eine Weite von 3,79 m, die mittlere war 5,65 m breit. Sie war für die Karossen der königlichen Familie bestimmt. Nahte im lebhaften Verkehr ein königlicher Wagen, dann hatte dies die Wache pflichtgemäß zu bemerken, herauszustürzen und das Gewehr zu präsentieren. Alle übrigen Wagen und Reiter mussten die Durchfahrten zu linker Hand benutzen, die Fußgänger konnten durch alle vier Durchgänge gehen. Wer das Stadttor passierte, wurde streng visitiert, musste sich ausweisen, sein Gepäck vorlegen und akzisepflichtige Waren versteuern.

Langhans hatte keinen Zweifel darüber gelassen, dass er am Brandenburger Tor den Sieg des Friedens über den Tod dargestellt sehen wollte. Das Attikarelief sollte die „Göttin des Friedens mit einem Ölzweige und Lorbeerkranze in den Händen“ zeigen. Auch 1791 wurde in einem ministeriellen Erlass, der in den Akten der Königlichen Ministerial-Militär- und Baukommission überliefert ist, die Bezeichnung „das Friedenstor“ verwendet.

Am 6. August 1791 wurde das neuerrichtete Brandenburger Tor nüchtern und ohne jede Feierlichkeit für den Verkehr freigegeben. Als Wahrzeichen Berlins wurde es bald Zeuge von Triumphzügen, Paraden, Empfängen und anderen historischen Ereignissen.

Kurze Zeit nach der Vollendung des Tors kommentierten Zeitgenossen jedoch den Zug des Friedens auf dem Relief bereits als eine Kampfszene und als Verherrlichung einer „vaterländischen Heldentat“: Kurfürst Albrecht Achilles erobert im Kampf gegen die Nürnberger eine Fahne. Die offiziöse Geschichtsschreibung folgte dieser Glorifizierung des Krieges allzu gern, insbesondere als das Tor dann als Triumph-Pforte Verwendung fand.

Knapp zwei Wochen nach der Schlacht bei Jena und Auerstedt, die den vorläufigen militärischen und politischen Zusammenbruch Preußens besiegelte, hielt am 27. Oktober 1806 Napoleon Bonaparte Einzug in die preußische Hauptstadt. In einem seiner ersten Befehle forderte der siegesberauschte Kaiser auch die Entfernung der Quadriga, nicht etwa wegen ihres künstlerischen Wertes, sondern um die Besiegten durch die Beschlagnahme des Wahrzeichens ihrer Hauptstadt zu demütigen. Die Quadriga sollte als Kriegstrophäe einen Triumphbogen in Paris krönen, durch den die Armee beim großen Siegesfest ihren Einzug halten sollte.

Eine Deputation unter der Führung Schadows überreichte vergebens eine Bittschrift. Friedensgöttin und Wagen wurden abgenommen, in mehrere Teile zerlegt, in 12 Kisten verpackt und am 21. Dezember 1806 über Hamburg auf dem Wasserweg nach Paris transportiert. Am 17. Mai 1807 trafen sie dort ein, zusammen mit 80 bis 100 Kisten, angefüllt mit anderen aus Berlin und Potsdam geraubten Kunstgegenständen.

Nach der Niederlage Napoleons kehrte die Quadriga in einem wahren Triumphzug von Paris über Brüssel, Düsseldorf und Hannover nach Berlin heim. Die sechs Frachtwagen mit ihren mächtigen Kisten wurden festlich empfangen und mit Blumen und Kränzen geschmückt.

Als am 7. August 1814 das siegreiche preußische Heer durch das Brandenburger Tor und die festlich geschmückte Lindenallee marschierte, wurde es auch von der Quadriga begrüßt.

Die Friedensgöttin erhielt jetzt gegen den Willen Schadows anstelle des antiken Lorbeerkranzes mit seinem römischen Adler eine Standarte mit dem Eisernen Kreuz[3] umgeben von einem Eichenlaubkranz und einem darüber schwebenden preußischen Adler. Aus dem „Tor des Friedens“ wurde ein „Denkmal des Befreiungskrieges“ und Eirene, die Göttin des Friedens, zur Siegesgöttin Victoria.

Seit dem Einmarsch Napoleons von 1806 nahmen fast alle Triumphzüge, Paraden und Empfänge ihren Weg durch das mächtige Brandenburger Tor. So blieb es auch bei den Nationalsozialisten, deren Fackelzüge schließlich in den wahnwitzigen Zweiten Weltkrieg mündeten. Um die Mittagsstunde des 21. April 1945 schlugen „Unter den Linden“ die ersten sowjetischen Granaten ein. SS-Einheiten machten die einstige Prachtstraße und den Reichstag zum Schauplatz eines sinnlosen „Endkampfes“. Erst am 1. Mai konnte die Rote Armee zum Brandenburger Tor vorrücken, während der Reichstag bereits besetzt war und auf seiner Kuppel seit dem 30. April die rote Fahne der UdSSR wehte. Der Rest ist nur zu gut bekannt. Die leidvolle Teilung Deutschlands und Berlins, der Volksaufstand von 1953, bei dem die Massen auch durch das Brandenburger Tor zogen, die Errichtung und Verbarrikadierung einer Grenze mitten durch die Stadt, so dass seit 1961 das Tor nicht mehr passiert werden konnte und es ein weit abgesperrter Teil der DDR-Grenzanlagen wurde.

Im November 1989 gingen von diesem deutschen Schicksalstor Bilder und Meldungen durch die Medien, lange ersehnt, für viele unfassbar. Nach 28 Jahren trafen sich hier wieder Menschen aus beiden Teilen der Stadt wie des Landes. Auch strömender Regen hielt Zehntausende am Nachmittag des 22. Dezember 1989 nicht davon ab, als das Tor wieder geöffnet wurde. Kamera-Teams aus dem In- und Ausland waren postiert, Friedenstauben stiegen als Hoffnungszeichen in den regenverhangenen Himmel. Am 3. Oktober 1990 wurde nicht weit von hier – vor dem alten Reichstagsgebäude – die Wiedervereinigung Deutschlands verkündet.

Die Toranlage zeigte bei Kriegsende schwere Schäden. Nach ersten Sicherungsarbeiten wurde sie dann in den Jahren 1956/57 in einem umfangreichen Rekonstruktionsprogramm wieder instandgesetzt. Von der Quadriga waren nur einige wenige Stücke erhalten geblieben. Die Bild- und Bronzegießerei von Hermann Noack in Friedenau fertigte nach einem Gipsabdruck, der während des Kriegs angefertigt worden war, die Quadriga neu.

Der Eichenlaubkranz, über dem sich der gekrönte preußische Adler mit ausgebreiteten Schwingen emporreckte, wurde 1958 beseitigt und verschwand bis zur erneuten Restaurierung 1990/91 in den Depots des Märkischen Museums.

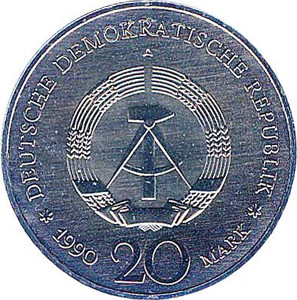

Zur Erinnerung an die Öffnung des Brandenburger Tors am 22. Dezember 1989 gab die Staatsbank der DDR am 3. April 1990 20 Mark-Münzen aus. Der Entwurf zu dieser Münze stammt vom Bildhauer und Medailleur Wilfried Fitzenreiter. Die Prägung erfolgte in zwei Ausführungen, sowohl als Sonder- als auch Gedenkmünze, in der VEB Münze der DDR, Berlin.

20 Mark, Gedenkmünze der Deutschen Demokratischen Republik, 1989, Ausgabe zur Erinnerung an die Öffnung des Brandenburger Tors am 22. Dezember 1989, Vorder- und Rückseite.

Anfang 1994 wurden dann die Sammler von der Meldung überrascht, dass die Staatsbank der DDR seinerzeit auch eine „Gedenk“-Banknote im Wert zu 20 Mark habe herstellen lassen. Diese Note ist in mehrerer Hinsicht bemerkenswert, da hier erstmals eine Banknote gedruckt wurde, die nach dem Willen des Emittenten keine Zahlungskraft haben sollte.

20 Mark, Staatsbank der DDR, 22.12.1989, Vorder- und Rückseite.

„SONDERDRUCK, KEIN GESETZLICHES ZAHLUNGSMITTEL“ ist auf Vorder- und Rückseite zu lesen. Im Gegensatz zu den damals kursierenden Banknoten gleichen Wertes mit dem Aufdruck „Staatsbank der DDR . Zwanzig Mark der Deutschen Demokratischen Republik . 1975“ liest man nun „Zwanzig Mark . Staatsbank der DDR . 22.12.1989“, darunter ebenfalls erstmals die Faksimile-Unterschrift des Präsidenten der Staatsbank, Kaminsky, und das Wappen der Stadt Berlin. Statt Goethes Kopfbild ziert die rechte Seite das von Carl Gotthard Langhans 1788–1791 errichtete Brandenburger Tor. Auf dem linken Schaurand eine große 20 und am oberen Rand die siebenstellige Kontrollziffer. Die vorgesetzten Serienbuchstaben GB könnten für „GedenkBanknote“ stehen. Die Rückseite zeigt links die Quadriga mit der Friedensgöttin. Am rechten Rand das Staatswappen der DDR. Im mittleren Feld in fünf Zeilen der Ausgabeanlass „HERAUSGEGEBEN VON DER STAATSBANK . DER DDR . ANLÄSSLICH DER ÖFFNUNG DES . BRANDENBURGER TORES . DEZEMBER 1989“. Als Druckfirma wird am unteren Rand die „VEB Wertpapierdruckerei der DDR“ in Leipzig genannt.

Die Scheine fallen mit 147 mm x 60 mm erheblich größer aus als die im Umlauf befindlichen Noten. Auch die Farbe weicht vom grünen Vorbild ab. Ansonsten weist die Note Sicherheitsfaden und Fasereinlagen auf.

Im Januar 1990 sollen von den farbenfrohen Scheinen 530.000 an die Staatsbank in Berlin geliefert worden sein. Nach der Wiedervereinigung wurde die Staatsbank Berlin[4] Rechtsnachfolgerin der Staatsbank der DDR. Sie ließ im Frühjahr 1992 die bei ihr gelagerten Bestände unter neutraler Aufsicht bis auf ein Stück vernichten. Eine größere Anzahl von Scheinen müssen aber diesem Schicksal entgangen sein, denn in der Auktion 66 versteigerte am 2. März 1994 das Tempelhofer Münzenhaus Heinz Senger in Berlin drei Exemplare und in der Folgezeit immer wieder weitere Scheine. Wurde bei der ersten Auktion noch ein Höchstpreis von 2100 DM plus Aufgeld erzielt, liegt heute der Preis bei ca. 350 €.

Ursprünglich waren die Noten zu 100 Stück = 2000 Mark gebündelt. Die Kontrollziffern der angebotenen Noten lagen zwischen GB 0385301 und GB 0383500 bzw. GB 0363517 und GB 0363587. Somit dürfen mindestens 300 Stück vorhanden sein. Allerdings wurde 1999 bei einer Auktion eines anderen Hauses erstmals ein Schein – Kennziffer GB 0421150 – angeboten, der nicht in die genannte Serie passt.

100 Mark der Deutschen Notenbank DDR, 1964, Vorder- und Rückseite.

Bereits am 1. August 1964 gab die Deutsche Notenbank eine neue Banknoten-Serie in den Umlauf; unter ihnen auch ein 100-Mark-Schein, der auf der Rückseite das Brandenburger Tor und erstmals auch das Staatswappen der DDR zeigt. Die Vorderseite bildet das Porträt von Karl Marx ab und nennt neben dem Emittenten auch das Ausgabeland „DDR“.

Der Geldschein ist in Blau gehalten und hat eine Größe von 155 mm x 73 mm. Das weiße Papier zeigt als Wasserzeichen auf dem Schaurand ebenfalls das Kopfbildnis. Der Schein wurde im Tiefdruckverfahren, und wie die Ziffern der Kontrollnummern beweisen, bei der staatlichen Banknotendruckerei Goznak in der UdSSR gedruckt. Er war bis zum 31. Dezember 1982 gesetzliches Zahlungsmittel und wurde noch bis zum 1. Januar 1984 eingelöst.

5 Mark, Deutsche Demokratische Republik, 1971, Vorder- und Rückseite.

Darüber hinaus gab die DDR eine 5- Mark-Münze aus Neusilber mit einem Durchmesser von 29 mm einem Gewicht von 9,0 g aus, die auf der Rückseite das Brandenburger Tor abbildet. Die Umschrift lautet „HAUPTSTADT DER DDR BERLIN“. Die Vorderseite zeigt das Staatswappen mit Umschrift „DEUTSCHE DEMOKRATISCHE REPUBLIK 1971 5 MARK“. Über dem Staatswappen das Münzzeichen A für die Münze der DDR, Berlin. Der glatte Rand trägt die Inschrift „5 MARK * 5 MARK * 5 MARK * 5 MARK *“.

Die Münze war seit dem 8. Mai 1972 im Umlauf und wurde wie die übrigen gesetzlichen Zahlungsmittel der DDR zum 30. Juni 1990 ungültig.[5] Der Entwurf stammt vom Berliner Grafiker, Professor Axel Bertram, und dem Bildhauer und Medailleur Wilfried Fitzenreiter. Die Münze wurde in den folgenden Jahren mit veränderter Jahreszahl weiter geprägt.

10 Mark, Gedenkmünze der Deutschen Demokratischen Republik, 1989, Johann Gottfried Schadow 1764 – 1850, Rück- und Vorderseite.

Mit der Jahreszahl 1989 gab die DDR eine 10-Mark-Gedenkmünze zum 225. Geburtstag von Johann Gottfried Schadow aus. Der Entwurf stammt von A. Kahane und Gerhard Rommel.

Sie wurde in einer Auflage von 42.200 Stück geprägt, wiegt bei einem Durchmesser von 31 mm 17,0 g und besteht aus einer Legierung von 500/1000 Silber und 500/1000 Kupfer.

Die Rückseite zeigt die Quadriga, darüber im Halbkreis „JOHANN GOTTFRIED SCHADOW“, unten seine Lebensdaten „1764 – 1850“.

Auch in der Bundesrepublik wurde das Brandenburger Tor als Motiv aufgegriffen.

Am 18. Dezember 1991 begann man mit der Ausgabe einer 10-DM-Münze zur „Erinnerung an 200 Jahre Brandenburger Tor (1791 – 1991) - Symbol der Deutschen Einheit“, die gewissermaßen auch an den ersten Jahrestag der Wiedervereinigung am 3. Oktober 1990 erinnerte. Die Prägung besorgte die Münze Berlin (Prägebuchstabe „A“). Die Auflage betrug 8 Millionen, sowie 450.000 in Polierter Platte. Die Randschrift lautet: „DEUTSCHLAND EINIG VATERLAND”. Zur Ausführung gelangte nach dem Beschluss des Bundeskabinetts vom 25. September 1991 der Entwurf des Medailleurs Erich Ott, München, der „im besten Sinne handwerklich vollendet durchgearbeitet [ist]. Er gibt eine prägnante reduzierte Wiedergabe des Brandenburger Tores.“[6] So das Preisgericht, das diesen Entwurf mit dem 4. Preis bedacht hatte.

5 DM, Deutsche Bundesbank, 1. August 1981, Vorder- und Rückseite.

Am 27. Oktober 1992 gab die Bundesbank die neue 5-DM-Banknote in den Verkehr.

Während man für die Vorderseite das Brustbild der Schriftstellerin Bettina von Arnim (geborene Brentano, * 4.4.1785, + 20.1.1859) im Alter von 24 Jahren wählte, war die Gestaltung der Rückseite lange umstritten. Nach der Wiedervereinigung „bot sich als Motiv das Brandenburger Tor an, das zu Lebzeiten Bettinas erbaut und eingeweiht wurde. Hinzu kam natürlich, dass dieses Bauwerk inzwischen zum unumstrittenen Symbol für die staatliche Einheit Deutschlands geworden war und somit der 5-DM-Note einen eindeutig gesamtdeutschen Charakter verlieh.“[7]

Die 62 mm x 122 mm große, grünlich-gelbe Note vom 1. August 1991 zeigt das Brandenburger Tor von Osten aus einer leicht seitlichen Perspektive mit der restaurierten Quadriga.

Die Entwürfe zu dieser Banknote stammen vom Grafiker Reinhold Gerstetter, der auch die anderen Noten dieser Serie entwarf. Der Schaurand gibt, von einem Briefumschlag unterlegt, Unterschriften bedeutender Persönlichkeiten wider. Mit einigen von ihnen stand Bettina von Arnim in einem regen Briefwechsel. Ebenso zeigt der Schaurand ihr Brustbild als Wasserzeichen. Auch im Unterdruck der Vorderseite sollte ursprünglich das Brandenburger Tor vorkommen, wurde allerdings dann durch die Silhouette der Museumsinsel ersetzt.

Den Druck dieser Banknote besorgte die Bundesdruckerei in Berlin, wie man unschwer an den Ersatzbanknoten mit dem vorangestellten Y erkennen kann.

So mancher Sammler deutscher Münzen schüttelte den Kopf, dass es 2013 keine Gedenkprägung zur Völkerschlacht bei Leipzig gab, dafür aber eine für Schneewittchen. „Als dann im Prägeprogramm für 2014 Hänsel und Gretel herumirren durften, aber keine Münze vorgesehen war zu dem wunderbarsten Ereignis der jüngeren deutschen Geschichte, dem Mauerfall vor 25 Jahren, wollten viele gar nicht glauben, dass man so geschichtslos sein kann. Aber es sollte noch schlimmer kommen: Das Gedenkmünzenprogramm für 2015 sah u.a. Dornröschen vor, aber nicht die deutsche Wiedervereinigung, das Ausgangsereignis der heutigen Bundesrepublik.“[8] In letzter Sekunde erkannte die Bundesregierung ihren Fauxpas. Am 4. Juni 2014 beschloss sie, dass im Januar 2014 eine 2-Euro-Gedenkmünze an dieses Ereignis erinnern sollte. „In einer Hauruck-Aktion ohne Ausschreibung eines Wettbewerbs, sondern mit Griff in die Mottenkiste alter Entwürfe wurde eine Gedenkmünze „[25 Jahre] Deutsche Einheit“ hervorgezaubert.“[9] Der Entwurf der nationalen Seite stammt vom Künstler Bernd Wendhut aus Bernkastel-Kues, der beim Wettbewerb „20 Jahre Deutsche Einheit“ 2010 den 2. Preis gewann.

2 Euro, Bundesrepublik Deutschland, 2015, Vorder- und Rückseite.

Die Bildseite zeigt von den üblichen Sternen begrenzt jubelnde Menschen vor dem Brandenburger Tor. Sie verkörpern Aufbruch und Neubeginn. Ihre Willensbekundung „Wir sind ein Volk“, die den Weg zur deutschen Wiedervereinigung repräsentiert, findet sich auf der rechten Seite der Darstellung wider, während links der Anlass der Ausgabe genannt wird: „25 Jahre Deutsche Einheit 2015“. Die gemeinsame europäische Wertseite und die technischen Parameter entsprechen denen der normalen 2-Euro-Münze. Die Randumschrift lautet: „Einigkeit und Recht und Freiheit“. Insgesamt 30 Millionen Münzen wurden in den fünf deutschen Münzanstalten geprägt.

25 Euro, Bundesrepublik Deutschland, 2015, Vorder- und Rückseite.

Am 1. Oktober 2015 gelangte dann erstmals und bisher zum einzigen Mal eine 18 g schwere 25-Euro-Gedenkmünze in Silber mit einem Durchmesser von 32,5 mm zur Ausgabe.

Die Bildseite entspricht weitgehend dem 2-Euro-Stück. Sie zeigt den Bundesadler.

Die Münze wurden in den fünf deutschen Prägeanstalten jeweils in einer Auflage von 300.000 Stück in Normalausführung sowie 50.000 Stück in polierter Platte geprägt.

2 Euro, Bundesrepublik Deutschland, 2019, Vorderseite.

Auf den 30. Jahrestag des Berliner Mauerfalls emittierte die Bundesrepublik und Frankreich gemeinsam eine bildgleiche 2-Euro-Münze. Sie zeigt auf der nationalen Seite, wie in der Mitte durch eine Öffnung der Berliner Mauer jubelnde Menschen strömen und Tauben – Sinnbild der internationalen Versöhnung – fliegen. Auf dem linken Teil des noch stehenden Mauerabschnitts ist „30 Jahre Mauerfall“ als Graffiti gestaltet. Auf der französischen Ausgabe ist der Ausgabeanlaßss auch in französischer Sprache angegeben. Auf dem rechten Fragment ist ein Ausschnitt aus einem „Wir sind ein Volk“ betitelten Gemälde von Schamil Gimajev zu erkennen. Im Hintergrund ist das Brandenburger Tor zu sehen. Am unteren Bildrand sind das Zeichen der jeweiligen Prägeanstalt, die Jahreszahl „2019“ und das „D“ für Deutschland aufgeprägt. Bei der französischen Ausgabe steht dort entsprechend „RF“. Der Entwurf der Münze stammt aus der Monnaie de Paris. Ausgabetag für die 30 Millionen deutschen Münzen war der 10. Oktober 2019.

20 Reichsmark, Reichskreditkassen, o. D., Vorder- und Rückseite.

Vermittelt diese Münze ein Gefühl der Völkerfreundschaft und des Friedenswillens, so weckt die undatierte 20 Reichsmark-Note der Reichskreditkassen böse Erinnerungen bei unseren Nachbarn. Die Darstellung des Brandenburger Tors auf der Rückseite präsentiert sich ganz im Stil der NS-Zeit, wie auch das Brustbild „Der Baumeister“ nach einer Handzeichnung von Dürer. Der Schein wurde auf Papier mit dem Wasserzeichen „Sonnenrune“ gedruckt und hat die Maße 155 mm x 80 mm. Die vorherrschenden Farben sind Braunviolett auf Grün, Braun und Rotbraun.

Mit Verordnung vom 23. September 1939 gründete der Oberbefehlshaber des Heeres die Reichskreditkassen. Sie sollten den Zahlungs- und Kreditverkehr, in dem von deutschen Truppen besetzten Polen regeln. Mit Ausweitung des Krieges wurde durch Verordnung des Ministerrats für die Reichsverteidigung vom 3. Mai 1940 der Tätigkeitsbereich der Reichskreditkassen auf andere besetzte Staaten übertragen.

Uwe Bronnert

Anmerkungen

[1] Reinhard Flören, Neuheiten aus aller Welt, Geldgeschichtliche Nachrichten, 32. Jahrgang, Nr. 182, November 1997, S. 349.

[2] Ebenda.

[3] Das Eiserne Kreuz war zu Beginn der Befreiungskriege als Orden gestiftet worden.

[4] Heute mit der Kreditanstalt für Wiederaufbau Frankfurt am Main fusioniert.

[5] Die Banknoten und Münzen konnten bei den Banken noch bis zum 6. Juli 1990 in DM umgetauscht werden. Die DDR-Kleinmünzen (bis 50 Pfennig) blieben noch einige Monate umlauffähig.

[6] Zitiert nach Geldgeschichtliche Nachrichten, 26. Jahrgang, Heft 146, November 1991, S. 299 f.

[7] Deutsche Bundesbank (Hrsg.), Von der Baumwolle zum Geldschein, Eine neue Banknotenserie entsteht, Frankfurt am Main 1995, S. 18.

[8] Späte Einsicht in Berlin: 2-Euro-Sonderprägung zur Wiedervereinigung, in: MünzenRevue, 10/2014, S. 22.

[9] Ebenda.

Kommentare