Notfrieds Noten

- Oliver Harder

- 22. Sept. 2025

- 12 Min. Lesezeit

Aktualisiert: 23. Sept. 2025

Wer entwarf die außergewöhnliche Banknotenserie der Badischen Bank aus den Inflationsjahren 1922/23?

Aus aktuellem Anlass der Versteigerung einer Sammlung von Probedrucken zu Entwürfen von Banknoten der Badischen Bank von Ottohans Beier (teils mit Künstlersignatur) Anfang Oktober bei Münzen Gut-Lynt, möchten wir hier den sehr informativen Artikel von Oliver Harder "Notfrieds Noten" (erschienen in Münzen & Sammeln, Ausgabe 5/2014) nun auch den Lesern von Geldscheine-Online präsentieren:

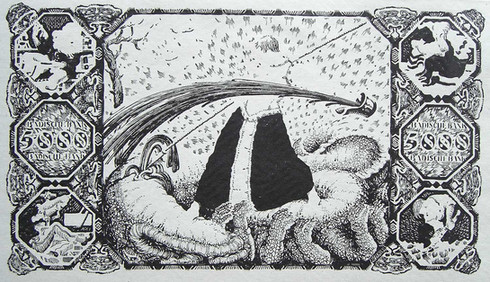

Banknoten haben bescheidene Väter. Wenn überhaupt sind die Gestalter meist nur in einschlägigen Werken verzeichnet. Ein Grund dafür mag sein, dass im Unterschied zur originellen, aktualitätsbezogenen Aufmachung manch kommunaler Notgeldausgabe Banknoten als Produkte konventioneller Gebrauchsgrafik wenig kreative Gestaltungsspielräume eröffnen, um sich künstlerisch zu profilieren. Technische Vorgaben hinsichtlich Fälschungsprävention, dauerhafter Verkehrsfähigkeit und Werthaltigkeit vermittelnder Beständigkeit bedingen eine zeitlos konservative Gestaltung. Eklektizistisch werden dabei gern grafische Dekorationselemente wie Allegorien, Bauwerke, Porträts oder altmeisterliche Zitate kombiniert und ornamental aufbereitet. Doch der eigenständige Stil der badischen Inflations-Banknoten über 500, 5000, 10.000 und 500.000 Mark (BAD7 – BAD10)*) bildet die Ausnahme von der Regel. Die teils mystisch-bizarre Motivgebung dieser bemerkenswerten Noten reflektiert in freigestalterischer Manier damals aktuelles Zeitgeschehen.

Die Badische Bank war neben der Bayerischen Notenbank, der Sächsischen Bank zu Dresden und der Württembergischen Notenbank eine der vier Länderbanken mit dem bis 1935 bestehenden Privileg zur Emission von reichsweit gültigen Banknoten.

Beier für Baden

Will man dem Urheber der Notenserie auf die Spur kommen, geben die Scheine selbst einen ersten Hinweis. In notgeldlicher Art und für Banknoten untypisch finden sich auf ihnen überwiegend mehr oder weniger versteckte Plattensignaturen, die den Namen „BEIER“ preisgeben. Ein vorliegendes Paar handsignierter Probescheine identifiziert aus den potentiellen Aspiranten der in den 1920ern aktiven Grafikern den Künstler Ottohans Beier.

Neben dem freien grafischen Œuvre sind aus dem gebrauchsgrafischen Werk Beiers seine ausdrucksvollen Exlibris bis heute vielfach präsent (siehe Abbildung).

Besuchskarte (ca. 1920) von Ottohans Beier und Frau im Exlibris-Format: Für ein harmonisches Eheleben gibt es ihm den Ratschlag, das gewaltige Künstlerego, versinnbildlicht durch den Riesenteufel mit Malerutensilien, erst mal in Ketten zu legen.

Zahlreiche Arbeiten zur Gebrauchsgrafik des Künstlers befinden sich als Dauerleihgabe im Gutenberg-Museum Mainz. Allerdings fehlt dort jeder Hinweis auf Beiers Tätigkeit für die Badische Bank.

Dafür liegt aber die entscheidende Kontaktinformation zur Künstlerfamilie vor.1e)

Frau Ingrid Hailer, Tochter von Ottohans Beier, hat das Werk ihres Vaters bis hin zu seinem geldscheingestalterischen Engagement ausführlich dokumentiert und gewährte großzügig Einblick.1) Eine notaphilistische Hausgeschichte voller faszinierender Enthüllungen.

Zwar stellte die Familie bereits 1993 das Material der heutigen HVB Stiftung Geldscheinsammlung in München vor (Stichwort „Pick-Sammlung“). Daraufhin vermerkt die Folgeauflage des Spezialkatalogs Deutschland Pick/Rixen von 1998 den Künstlernamen und gibt bezüglich der vorgelegten Stücke einen Kurzüberblick (siehe Anhang)2). Doch folgte anscheinend keine ausführlichere fachliche Aufbereitung bzw. Publikation, so dass der Beier-Nachlass hier erstmals durch Bildbelege erschlossen einem breiteren Sammlerkreis vorgestellt werden kann.

Not macht Noten1b+c)

Ottohans Beier wurde am 9.10.1892 als viertes von fünf Kindern einer gutbürgerlichen Familie in Karlsruhe geboren. Nach dem Abschluss des Lehrerseminars sowie der Zeichenlehrerausbildung an der Kunstgewerbeschule in Karlsruhe legte er 1914 seine Staatsprüfung als Kunsterzieher ab. Anschließend beschränkte die freiwillige Teilnahme am Ersten Weltkrieg das künstlerische Schaffen auf Gefechtspausen im Stellungskrieg, in denen er fantasievolle Ausflüge mit dem Zeichenstift unternahm. Anfang 1918 erhielt der Künstler durch den Karlsruher Kunstverein die erste Möglichkeit, seine Werke in einer Ausstellung einem größeren Publikum zu präsentieren. In englischer Kriegsgefangenschaft gründete Beier die illustrierte Lagerzeitung „Piepmatz“. 1919, aus der Gefangenschaft zurückgekehrt, ehelichte er Gisela Gützlaff. In München, seiner nun neuen Wirkungsstätte, zeigte der dortige Kunstverein 1920 Beiers Ausstellung „Bilder aus der Gefangenschaft“. Weiter gab Beier die Litho-Mappe „Himmelswiege“ und die Radierungs-Serie „Von Deutscher Seele“ (u.a. Sagen- und Märchenmotive) heraus. Ab 1922 folgte die alljährliche Präsentation von Werken im Glaspalast.

Das ebenfalls 1922 beginnende Engagement für die Badische Bank, wohl zurückzuführen auf die Empfehlung des damaligen Vorstandsvorsitzenden Betz, motiviert Beier folgendermaßen:

„In der Inflationszeit wirtschaftlich schwere Lebensbedingen, trotz reger Arbeit geringer Verdienst. Notlage wird überbrückt durch Entwurf und zeichnerische Ausführung der badischen Inflationsnoten (zu 500, 5000, 10.000, 500.000 Mark und 50 RM in den Jahren 1922 [Anm. Verfasser], 1923 und 1924). Damit Aneignung besonderer Fachkenntnisse im Buchdruck“1c)

Gegebenenfalls inspirierte ihn die Banknotenherstellung, die außerhalb der Inflation statt Hoch3)- vermehrt Tiefdruckverfahren einsetzt, 1924 die Technik des Kupferstichs bei Hugo Petters zu perfektionieren. 1930 war Beier von der Stadt Nürnberg der Dürer-Preises zuerkannt worden. Beim Brand des Münchener Glaspalasts 1931 verlor er erstmals einen Teil seines Werks – Ölbilder und Radierungen – an die Flammen; dieses Schicksal wiederholte sich – nur weitaus drastischer – bei der Zerstörung seines Münchner Ateliers während eines Luftangriffs ein halbes Jahr vor Kriegsende. Die ökonomisch harten Zeiten erforderten 1933, dass der studierte Kunsterzieher einen Brotberuf an der Bayerischen Staatslehranstalt für Lichtbildwesen als Grafik-Fachlehrer aufnahm. Im Rahmen der Weltausstellung von 1937 – für die Picasso übrigens seine monumentale Kriegsanklage „Guernica“ schuf – würdigte die Exposition Internationale in Paris Beiers grafisches Werk mit der Goldmedaille. 1939 folgte die Einberufung zum Kriegsdienst, dessen allmähliche künstlerische Aufarbeitung erst nach der endgültigen Heimkehr im Mai 1944 gelang.

1947 setzte Beier seine Lehrtätigkeit fort. Ein eigenes Atelier erlaubte ihm ab 1953 wieder die geregelte Teilnahme am Kultur- und Ausstellungsbetrieb, z.B. auch im Haus der Kunst in München. Von 1958 an gab ihm der Ruhestand die Möglichkeit, sich bis zu seinem Tod am 2.12.1979 gänzlich der Kunst zu widmen. Beier war Mitglied der Münchener Künstlergenossenschaft und des Vereins für Originalradierungen e.V..

Neben dem erwähnten Gutenberg-Museum Mainz haben u.a. folgende Häuser Werke des Künstlers im Bestand: Albertina Wien, Bayerisches Armeemuseum Ingolstadt, Germanisches Nationalmuseum Nürnberg, Kunsthalle Mannheim, Münchner Stadtmuseum, Staatliche Graphische Sammlung München sowie die Städtischen Galerie im Lenbachhaus München.

Handerprobt oder maschinengetestet

Beiers Inflationsnoten betreffend macht es vorab Sinn, hinsichtlich der vorkommenden Druckproben zu differenzieren. Es soll zwischen der echten Probe aus der Entwurfsphase der Note und der den Seriendruck vorbereitenden technischen Probe unterschieden werden. Stets handelt es sich um einseitige Drucke in Originalgröße von jeweils der Vorder- bzw. der Rückseite ohne Kontrollnummer. Echte Proben aus dem vorseriellen Prototypenstadium entstammen als Kleinstserien dem Druckstock einer Handpresse. Technische Proben fallen im Rahmen von Funktionstestläufen bei der Maschinenfertigung an, die mit den fertigen Platten den seriellen Bogendruck prüfen. Im Gegensatz zur gern abweichlerischen echten Probe entsprechen sie im Druckbild exakt der schließlich verausgabten Serienversion und tragen gelegentlich sogar schon Serienbuchstaben. Der maschineneigene Anpressdruck erzeugt im Vergleich zur Handpresse farbintensivere Scheine bzw. Nutzen. Daneben weisen technische Proben mit dem CFM-Kopfmuster bereits das Wasserzeichen der Serienbanknote auf. Echte Proben indes kennzeichnen diesbezüglich Wellenbündel oder verschlungene Quadrate (bzw. Bandwerk (?)); vereinzelt findet auch wasserzeichenloses Papier Verwendung.

Von beiden Formen kommen durch Beier handsignierte Exemplare vor, die der Künstler als exklusive Visitenkarte oder gegen Sammlerobolus vergeben haben mag. Ggf. zu Demonstrationszwecken sind die Druckproben teilweise an der Oberkante haftend auf Karton montiert. Identische Präsentationsformen befinden sich im Nachlass des Künstlers, der wesentlich aus echten Proben besteht. Letztere besitzen manchmal links unten handschriftliche Hinweise wie „Handpressendruck“ und „Probe“. Technische Proben dominieren tendenziell die insgesamt geringe Marktpräsenz beider Varianten und legen nahe, dass die der damaligen Sammlernachfrage geschuldete Abgabe von Gefälligkeitsproben wohl eher sporadisch stattfand.

Angemerkt sei noch, dass aufgrund der legitimierenden Unterschriften einzig der Vorderseite eine amtliche Zahlungsmitteleigenschaft zukommt. Während die Ausgabe von Proben der Rückseiten rechtlich unbedenklicher ist. Doch machte die Inflation solche Überlegungen ebenso schnell obsolet, wie die Notwenigkeit derartige Ausgaben mit „Muster“ oder „Druckprobe“ zu entwerten.

Da das begleitende Bildmaterial weitgehend den notengestalterischen Nachlass des Künstlers aufbereitet1a), wird aus Gründen der Lesbarkeit auf Abbildungsverweise im Text verzichtet. Abgesehen von den, zum Vergleich dienenden Originalnoten sind alle dort vorgestellten Scheine einseitige Drucke. Fallweise und prinzipiell in der von Beier vorgegebenen Reihenfolge geben echte Proben die schrittweise Entwicklung des Druckbilds wieder.

Nachfolgende Beschreibungen zur Banknotengestaltung widmen sich vornehmlich den prägnanten Motiven, vermehrt der Rückseite. Grundsätzlich gilt, dass Beier einen ungezwungenen Umgang mit den altehrwürdigen Haustieren der Bank, den badischen Wappengreifen, pflegt. Genauso ist die vorderseitige Darstellung von Einlöseverpflichtung und Strafsatz Objekt seiner Experimentierfreude.

Inflation kassiert Elend: 100 Mark vom 15. Januar 1922

Dieses bisher nicht als Original nachgewiesene Essay eines Hundertmarkscheins, welcher der voranschreitenden Inflation zum Opfer gefallen sein mag, ist lediglich als Serie kleiner Schwarzweißfotografien dokumentiert. Vorderseitig gleicht dieser bis auf Nominal, Ausgabedatum und fehlender Unterschriften dem Fünfhunderter. Rückseitig setzt sich die Motivverwertung fort. Hunderterspezifisch bleibt allein das zentrale Bildelement vor dem merkantil ländlichen Treiben: eine Frauenfigur, die mittels der Geste gekreuzter Unterarme mit leeren Händen offenbar Elend, Not und Verzweiflung personifiziert.

Essay der nicht realisierten 100-Mark-Banknote:

bisher nur als Serie kleiner Schwarzweißaufnahmen nachgewiesen

Vs.: noch fehlende Unterschriften; sonst bis auf Datum und Nominal identisch zum 500-Mark-Schein

Rs.: motivisch bis auf die „100“ stark am 500er orientiert, allerdings hier mit zentraler Frauengestalt umgeben von landwirtschaftlicher Szenerie

Gebündelte Absurdität: 500 Mark vom 1. August 1922

Getreide- gegen Geldbündel, so beschreibt der Protagonist die absurde Austauschrelation der Inflation. Gerahmt ist das rückseitige Motiv von einer Balkenwaage, die ein tanzendes Paar zwei Schmiedearbeitern gegenüberstellt. Wobei ein frecher badischer Wappengreif beschließt, die Seite der Schwerarbeit zu Ungunsten der Waagschale des „Dolce Vita“ zu beschweren. Darunter ein wulst-lippiger Beier-Drache, der den Nennwert „500“ speit und dessen Schicksal schließlich der 5000er besiegelt (s.u.). Davor kämpfen – wie einst Siegfried mit dem Schatzhüter Alberich – zwei Personen um den Zahlenhort der Inflation. Als einzige, die Inflationszeit fokussierende Banknote im Reich übt sie faktisch monetäre Zeitkritik.

Beim Nachweis dieser Banknote beschränkt sich Beier auf teilweise signierte Druckproben der vollendeten Vorder- und Rückseite. Farblich variieren diese von einem helleren zu einem dunkleren Typ.

Einseitige Druckproben von Vorder- und Rückseite, abweichende Farbigkeit, unteres Paar darüber hinaus jeweils signiert.

Gebrauchte Originalbanknote mit vorderseitigen Kontrollnummern vertikal am rechten wie linken Rand.

Notfried: 5000 Mark vom 1. Dezember 1922

Die Vorderseite der Note bestimmen zwei beeindruckende mystische Greife, die den Schein als Filmgeld für Fantasie-Produktionen bestens qualifizieren würden. Anstelle des badischen Wappens führen die Fabelwesen aber den inflationären Nennwert der Banknote im Schilde.

Den rückseitig abgebildeten Drachentöter gleich als Siegfried zu identifizieren wäre allerdings übereilt, da er seinen Heldendienst nicht durch das Schwert sondern mittels einer Lanze erledigt. Hierzu lieferte ein signierter Druck der Rückseite die Auflösung, welcher mit „Notfried“ bezeichnet ist. Weiter verifiziert dies eine von Beier betitelte Radierung „Notfried tötet den Drachen“, die als Motivvorlage für den Schein gelten darf. Über die Verballhornung des Nationalhelden Siegfried zu Notfried nimmt Beier wieder das herrschende Elend im Deutschen Reich aufs Korn. Der Drachen verkörpert, wie schon beim Fünfhunderter, die das Vermögen der Menschen verzehrenden Krisenjahre. Symbolisch Hab und Gut des Volkes restituierend, vergießt Notfried pathetisch im weiten Bogen das aufgefangene Drachenblut. Vier Plaketten, Wissen-, Mutter-, Arbeiter- und Landwirtschaft vortragend, fassen das zentrale Bildmotiv ein.

Motivische Vorlage der 5000er-Rückseite: Radierung „Notfried tötet den Drachen“.

Im Bildhintergrund ersetzt beim Geldschein eine Art Schuppenmuster das „himmlische Licht“.

Im Vergleich zum Fünfhunderter, der die wirtschaftspolitische Lage der Inflation konkret thematisiert, inszeniert diese, sicher am spektakulärsten gestalteten Banknote die

Überwindung der Notzeit – nicht ohne Ironie – mythisch-dramaturgisch. Das erste offensichtliche Inflationsnominal der Badischen Bank gerät so zur pekuniären Karikatur, die eine gescheiterte Währungs- und Wirtschaftspolitik persifliert.

Zur drucktechnischen Dokumentation des Fünftausenders – welcher Beier anscheinend sehr am Herzen lag – stellte der Künstler eine besonders ausführliche Reihe von Andruckstudien zusammen. Vielfältige Proben verschiedener Stadien des Haupt- und Untergrunddrucks bis zur vollendeten Note belegen, wie sich das Druckbild aus einer Kombination jeweils einzelne Farben bzw. Bildpartien druckender Platten zusammensetzt.

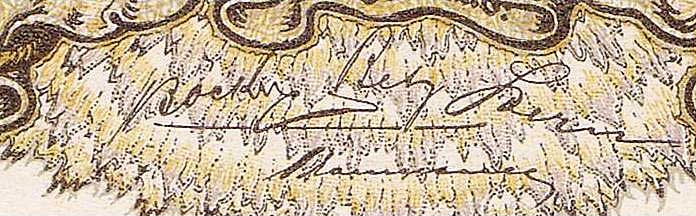

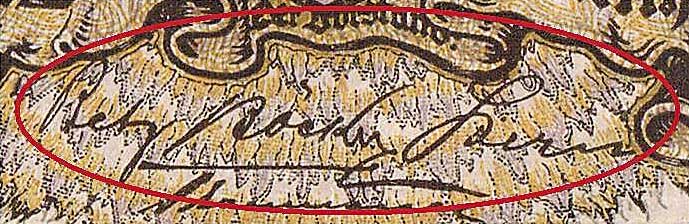

Echte Proben dieses Notentyps zeigen selbst im finalen Fertigungsstadium vorderseitig auffällige Differenzen zum letztlich realisierten Druckbild der technischen Probe bzw. Standardnote. Die obere linke Wertangabe „5000“ wird im Originalzustand von zwei punktförmigen Ornamenten begleitet, die beim Entwurfsstatus noch fehlen. Ein signifikantes Merkmal des Essays manifestiert sich in der bogenförmigen Anordnung der Vorstandsunterschriften, bei welcher der Vorstandsvorsitzende „Betz“ das Ensemble krönend, mittig erhaben platziert ist. Dieser Kunstgriff Beiers konnte sich letztlich gegen die geradlinige Version mit „Betz“ am Anfang gefolgt von „Böcker“ und „Stern“2) nicht durchsetzen. Beide Besonderheiten kennzeichnen sämtliche diese Bildelemente abbildenden Andruckstudien.

Verschiedene Druckstufen (Proben) der Vorder- und Rückseite zu 5000 Mark.

Signierte Druckprobe und Original-Banknote zu 5000 Mark, Vorder- und Rückseite.

Vorderseite: Handsign. Essay bez. „Handpressendruck (Probe)“ im Vergleich zum Originalschein:

a) helleres Druckbild

b) Unterschriften: „Betz“ mittig + hoch

c) Wertzahl „5000“ links oben

d) WZ: Wellenbündel → echte Probe

Detail der Vorderseite: Links Druckprobe, rechts Original-Banknote.

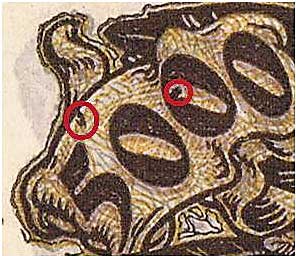

Rückseite: einseitige Druckprobe der endgültigen Version, handsigniert und mit „Notfried“ bezeichnet.*) Plattensignatur (rote Markierung).

WZ: übliches CFM-Kopfmuster → Originalschein + technische Probe

Zwei Gesichter der Zeit: 10.000 Mark vom 1. April 1923

Den Zehntausender beherrscht rückseitig ein Janus-Kopf vor aufgespanntem Balg oder Flechtwerk. Als altrömischer Schutzgott des Hauses versinnbildlicht Janus Anfang wie Ende bzw. Zukunft und Vergangenheit. Beier notierte auf einer Probe für dieses Motiv das Motto „Erinnern und Vertrauen“. Für die zu erinnernde Vergangenheit steht der tote (?) Krieger – geharnischt und mit geschlossenen Augen – als Reminiszenz auf den verlorenen Ersten Weltkrieg, an dem Beier teilnahm. Das Konterfei mit wilder Haarpracht und klarem Blick voraus mag dem Vertrauen in eine friedliche und freiheitliche Zukunft entsprechen.

Gleichfalls sind die Herstellungsschritte der Banknote zu 10.000 Mark mittels Proben veranschaulicht. Zu den einzelnen Druckstadien der Vorderseite werden Andrucke bis zur motivseitig fertigen Druckprobe vorgestellt. Die Belege der Rückseite reichen von Andruckstudien bis zu einem signierten, als Probe bezeichneten Schein.

Verschiedene Druckstufen (Proben) der Vorder- und Rückseite zu 10.000 Mark.

Original-Banknote zu 10.000 Mark mit Kontrollnummer, Vorderseite.

Probedruck der Rückseite mit Künstlersignatur.

Original-Banknote zu 10.000 Mark mit Kontrollnummer, Rückseite (links unten mit Plattensignatur).

Vorderseite:

Zahlreiche einseitige Andruckproben verschiedener Produktionsstadien des Druckbilds;

abschließend: Originalbanknote

Rückseite:

Einige Andrucke bis zur einer vom Künstler signierten und als Probe deklarierten einseitigen Druckprobe

Titel auf Rs.: „Erinnern und Vertrauen“ ganz unten links (rot markiert): undeutliche

Plattensignatur „BAIER“

Wasserzeichen: Wellenbündel → echte Probe

Der resozialisierte Krieger: 500.000 Mark vom 1. August 1923

Zwar mutet die ritterliche Rückseite des 500.000ers erst einmal martialisch an.

Pazifistisch allerdings hält der Ex-(Welt-)Krieger in der gerüsteten rechten Hand den Hammer der Arbeiterschaft, in seiner linken trägt er – gleich der US-Freiheitsstatue – die u.a. Freiheit, Fortschritt und Bildung assoziierende Fackel. Beide Attribute umstrahlt ein sakral anmutender Nimbus in Dreiecksform. Das vom hintergründigen Reichsadler repräsentierte Staatswesen rekrutiert sich hier nicht länger aus soldatischem Korpsgeist, sondern entstammt vielmehr einem freiheitlich-fortschrittlich gesinnten Verstand.

Wieder vollzieht Beier detailliert mittels zahlreicher Andrucke von Vorder- und Rückseite die Herstellungsschritte des Druckbilds nach. Ein spezielles Merkmal weisen Proben auf, bei denen rechteckige, schraffierte Platzhalter für die beiden künftig aufzubringenden Serienbuchstabe stehen.

Verschiedene Druckstufen (Proben) der Vorder- und Rückseite zu 500.000 Mark.

Original-Banknote zu 500.000 Mark, Vorder- und Rückseite.

Plattensignatur „BEIER“ auf der Vorder- und Rückseite der Originalbanknote.

Anstelle des Serienbuchstabens über „Mannheim“ und „1. August. 1923“ befinden sich bei den betreffenden Druckproben Platzhalter.

Jenseits inflationärer Kreativität: 50 Reichsmark vom 30. August 1924

Postinflationär gestaltete Beier für die Badische Bank noch den 50-Reichsmark-Schein „Johann Peter Hebel“ (BAD14)*). Angesichts der nun stabilen Währung griffen wieder die konventionellen, kreativitätsbeschränkenden Kriterien bei der Zahlungsmittelgestaltung (s.o.), von denen zumindest die Badische Bank ihre kurzlebigen Inflationsnoten entband.

Dieser Banknotentyp ist ebenfalls als einseitiger Druck von Vorder- bzw. Rückseite und jeweils doppelt aufgebrachter Kontrollnummer „000000“ belegt. Ihrer nicht länger inflationsgefährdeten Werthaltigkeit wegen, ist diese verbreitetste, wohl überwiegend für Sammlerzwecke ausgegebene Probeversion durch einen roten Aufdruck als „Muster“ und mittels Perforation als „Druckprobe“ ausgewiesen. Analog zur Originalbanknote besitzt sie als Wasserzeichen den Eichenlaubstreifen. Ein solches Druckprobenpaar befindet sich auch im Bestand des Geldmuseums der Deutschen Bundesbank.2)

Weiter liegen der HVB Stiftung Geldscheinsammlung (heute G+D Stiftung) die besagten Probeversionen vor; jedoch allein mittels Perforation als Druckprobe deklariert.

Die signierte Kartonmontierung der Scheine gestattet den Schluss, dass sie aus der Hand des Künstlers stammen.1d)

Übrigens sind in den o.g. Sammlungen von HVB und Bundesbank einzig Proben über 50 RM aber keine der Inflationsnoten von 1922/23 nachgewiesen.1d+f)

Die beiden abgebildeten, bisher anscheinend uneditierten Essays aus dem Beier-Nachlass sind nicht entwertet. Außerdem fehlt dem Schaurand der Vorderseite die zweifache Wertangabe „50“ und der Rückseite das Kontrollnummernpaar.

Einseitige Druckprobe zu 50 Reichsmark, Porträt Johann Peter Hebel, unentwertet,

Kontroll-Nr. „000000“ nur vorderseitig

.

Besonderheit: Ohne die beiden Wertzahl-Angaben „50“ rechts auf dem Schaurand

der Vorderseite.

Notfrieds nicht zahlungserprobte Geschwister

Beier entwickelte 1921 Entwürfe zu fünf Eine-Mark-Scheinen für eine Eisenacher Notgeldserie zum 400. Jahrestag von Luthers Schutzhaft auf der Wartburg 1521. Es handelt sich um einseitige, kolorierte Zeichnungen der Vorder- und Rückseite in Originalgröße. Jeder Bogen ist signiert sowie teilweise bezeichnet. Eine zahlungskräftige Umsetzung dieses Entwurfs oder Ausgabe als Serienscheine erfolgte nicht.

Sämann (Gestus ähnlich Notfried), Vorder- und Rückseite.

„Der böse Feind“.

Die Wartburg.

Kurrendesingen.

Gefangennahme.

In weite Ferne führte Beier schließlich eine Arbeit zu einer allem Anschein nach nicht realisierten brasilianischen 100-Mil Reis-Note, die gleichfalls in die 1920iger zu datieren sein wird.

Tuschezeichnungen für Vorder- und Rückseite jeweils auf Pergament (nicht realisierter Entwurf zu 100 Reis). Kontrollnummer 001145, Serie 14A.

Porträt von Afonso Pena (1847 – 1909) brasilianischer Präsident von 1906 – 1909.

Banknoten mit diesem Porträttyp wurden in Brasilien in den 1920igern ausgegeben.

Zwar konnte Ottohans Beier lediglich bei der Badischen Bank seine Ideen zur Geldscheingestaltung erfolgreich umsetzen, jedoch gelang ihm damit gleich ein ganz erstaunlicher Wurf. Denn im Vergleich zu Notgeldscheinen erhielten wenige Künstler die Gelegenheit zum Banknotenentwurf und wohl nur einer von ihnen durfte dabei einen derart großzügigen kreativen Freiraum nutzen. Lieferten doch Beier jene schnelllebigen Inflationsausgaben die ideale Plattform, um zeitgeschichtliche Aspekte über eine Folge von Wertstufen hinweg grafisch zu verarbeiten. Letztlich zeichnete Ottohans Beier für mehr als ein Drittel, nämlich fünf der vierzehn von der Badischen Bank seit 1871 emittierten Banknotenausgaben verantwortlich. Inflationsgetrieben produzierten im hiesigen Fall die auf Hochtouren laufenden Notenpressen der Reichdruckerei eine Geldscheinflut, die Notfrieds Noten mit Beiers Bildbotschaft zig millionenfach unter das Volk brachte.

Oliver Harder

Anmerkungen

1) Für die Möglichkeit der Einsichtnahme in den künstlerischen Nachlaß von Ottohans Beier, die Bereitstellung zahlreicher Informationen und die freundliche Genehmigung zur schriftlichen und bildlichen Publikation gilt mein ganz besonderer Dank der Tochter des Künstlers, Frau Ingrid Hailer:

a) Geldscheingestalterischer Nachlaß von Ottohans Beier

b) Monografie „Ottohans Beier, Werksverzeichnis der freien Druckgrafik“, Gonde Gerhards, Ingrid Hailer, 2007

c) Von Ottohans Beier verfaßter Lebenslauf bis 1947

Bei der weiteren Recherche unterstützen dankenswerterweise:

d) Katharina Depner, HVB Stiftung Geldscheinsammlung

e) Regina Kania, Gutenberg-Museum, Landeshauptstadt Mainz

f) Juliane Voß, Numismatik & Geldgeschichte, Deutsche Bundesbank

2) Papiergeld-Spezialkatalog Deutschland, Albert Pick/ Jens-Uwe Rixen, Regenstauf 1998:

„Der Münchner Künstler Ottohans Beier wurde 1922–1924 mit der Herstellung von Geldscheinentwürfen für die Badische Bank beauftragt. Es existieren Originale, Fotos und Andrucke in verschiedenen Farben ähnlich der Ausführung der Scheine 709 – 712, 716 und von einem nicht ausgegebenen 100-Mark-Schein (Datum 15. Jan. 1922) in der Art des Scheins Nr. 709.“ [Anm.: 709 – 712, 716 = Ros BAD7 – 10, BAD14*)]

3) „Das Papiergeld im Deutschen Reich“, Deutsche Bundesbank, 1965, S. 155

*) Die deutschen Banknoten ab 1871, Holger Rosenberg/Hans-Ludwig Grabowski, 18. Auflage, 2011, Gietl-Verlag & Publikationsservice

Kommentare